フォント MacとWindows

まだ暑い日が続く。

天気予報を見たら、来週から、最高気温が30度を下回っている。

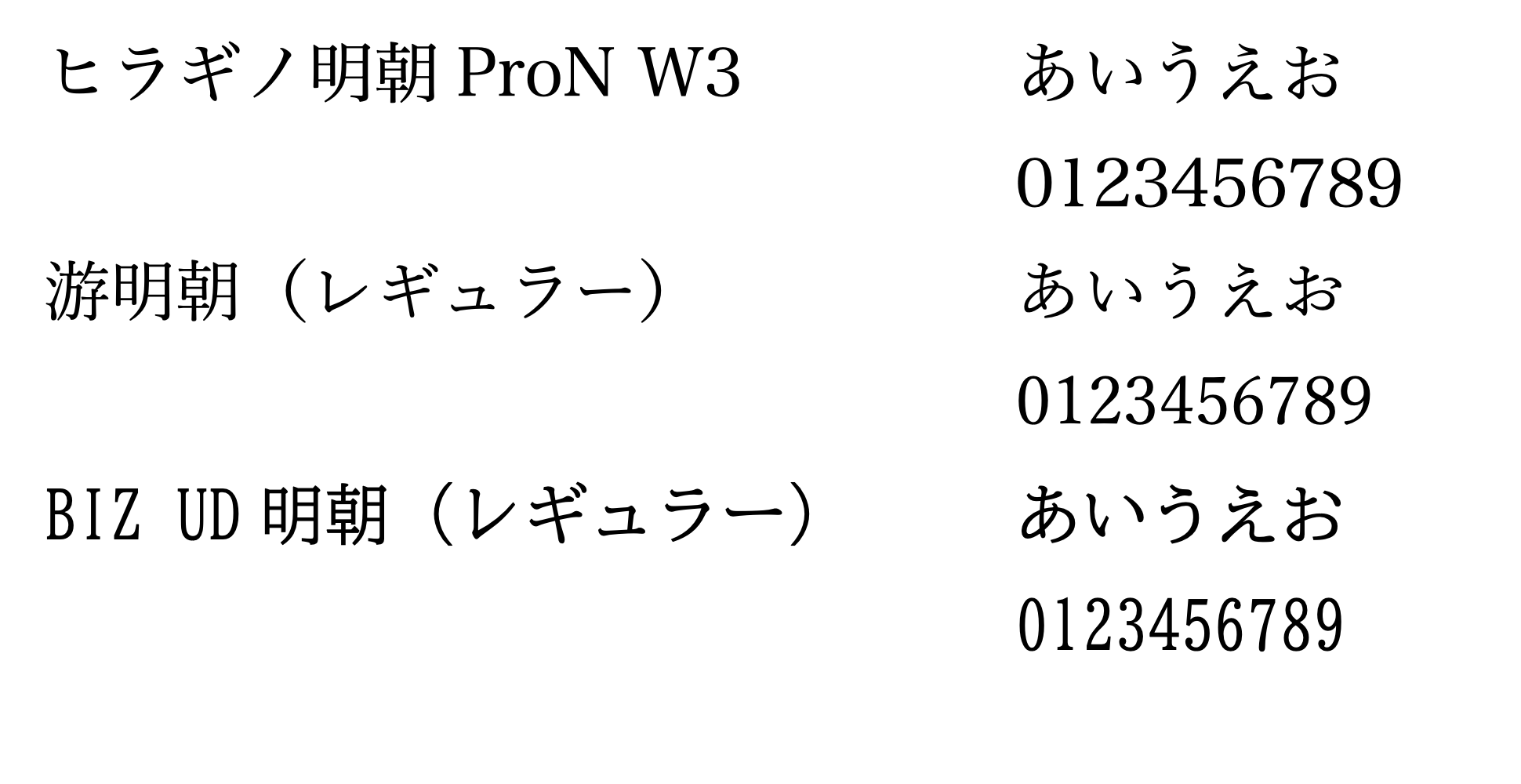

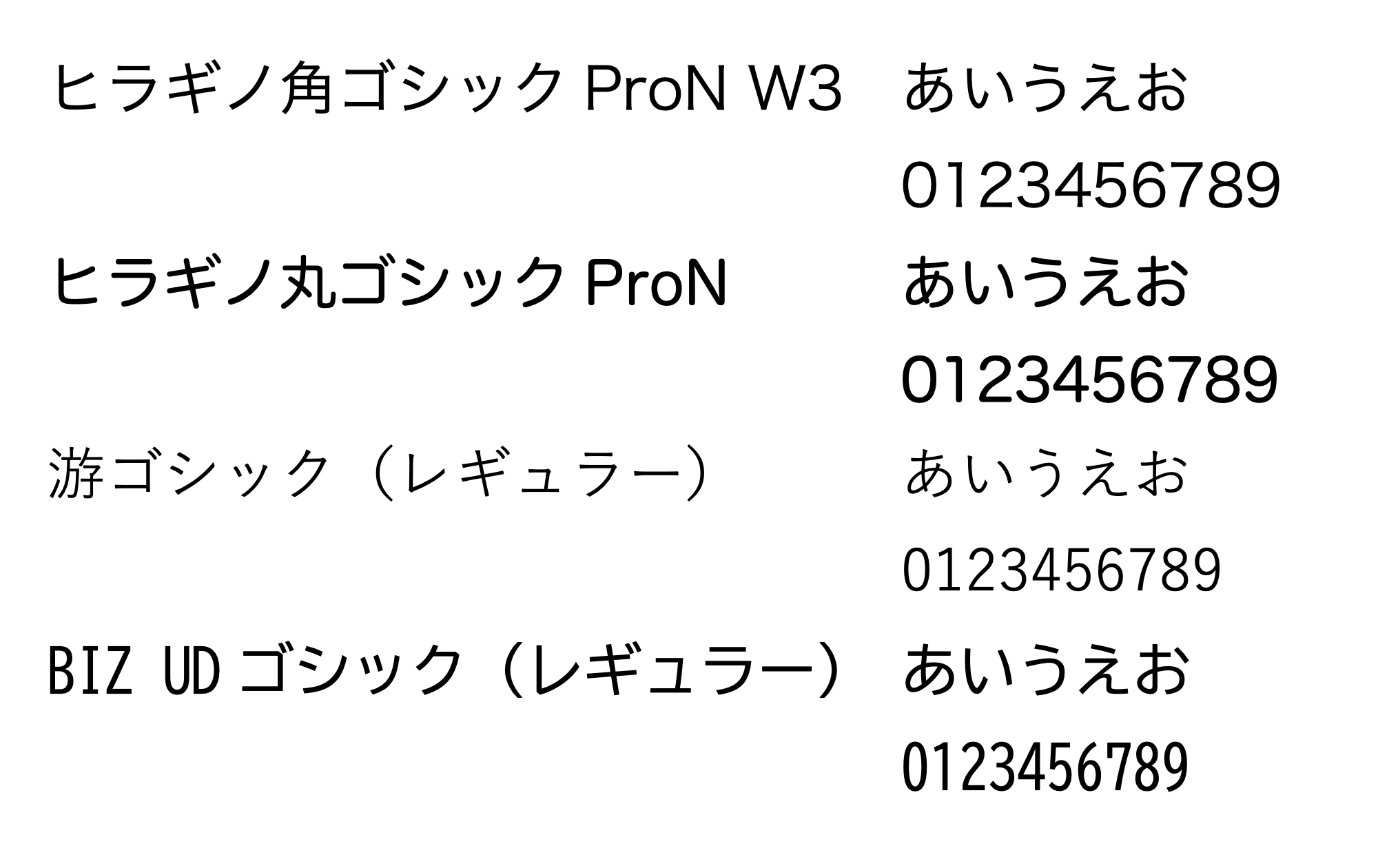

自分は、MacでをWordを使っているが、フォントはヒラギノ明朝を使っている。

普段はこれでいいのだが、問題は、これを添付ファイルで、誰かに送る場合である。

相手は、高い確率でWindowsだろうが、Winの場合、ヒラギノが標準で登載されていないため、ヒラギノを使えるようにしている人はほぼいないと思われる。

そのため、こちらが送った文書が、相手に届いたときに、表示が違っているのである。

それは、こちらが送った文書を相手が印刷したものを見たときに、気付いた。

あ、フォントが…、そんなふうになんの?

Winも持っているのだから、送る前にWinで見てみろよと思うのだが、結局それはしていない。

なので、Word文書を相手に送るときは、Winでも登載されているフォントを使った方がいいのかな~と思う次第。

例えば、WinのWordにある游明朝は、MacのWordにも登載されている。

フォント、どうしようかな…と思って見ていたら、BIZ UDフォントというのがあった。

これは、マイクロソフトOfficeに特化したフォントで、Win10のバージョン1809からデフォルトとであるとのこと。

UDとはユニバーサルデザインとのことで、多くの人に読みやすく、分かりやすいように工夫されたフォントとのこと。

なので、自治体や企業、駅の表示などでも、採用されるようになっているようだ。

自分の使っているWinに、このフォントがあったので、使ってみたところ、良さげ。

なので、WindowsのWordやExcelの標準フォントは、BIZ UD明朝とBIZ UDゴシックにしてみた。

このフォントは、Macにはないが、会員登録すれば、無料で使用できるとのことなので、登録して、ダウンロードしてみた。

MacのWordやExcelも、BIZ UDフォントを標準にして、しばらく使ってみようと思う。

これだったら、MacとWinの両方にあるフォントなので、メールで送るときも大丈夫かも。

游フォントは、ヒラギノやBIZ UDに比べると細身な感じ。

ヒラギノの主要な書体をデザインした会社が、游書体を開発したとのこと。

ヒラギノ明朝とBIZ UD明朝を比べると、ヒラギノ明朝の方がカチッとしている一方、それに比べると、BIZ UDの方が少し柔らかくなっている感じがする。

数字は、BIZ UDの方が小さくなっていた。

確かに、UDフォントの方が読みやすいかも。

どれがいいかは、好みになろうか。

自分的には、ヒラギノ>BIZ UD>游だが、数字は、UDの方がいい。

MacとWin両方で使うことを考えたら、BIZ UDかな。

かわせみ4

かわせみ4が、去年の11月14日に出ていた。

全然気付かなかった。

というわけで、アップグレード。

なんだかんだと、日本語入力は、かわせみを使い続けている。

たまに、変換の精度が…とか思うこともあるが、有料だけど買い切りだし、値段も高くないと思うし、自分くらいの使用程度では、総じて問題なく使えている。

変換で出てこなければ、登録すればいいし。

ただ、Windowsでは使えないのが残念。

Windwosでは、一太郎を使っていることもあって、ATOKを使っている。

MS-IMEもあって、そちらを使っていた時期もあるが、今は、ATOKを使っている。

ATOKだと、初期設定は、変換の(文節ごとの)確定が、矢印の「↓」になっている。

かわせみやMS-IMEだと、矢印↓は、変換候補の選択なので、両方使っていると、よく間違える。

かわせみをATOKやMS-IME仕様に、ATOKをMS-IME仕様に、MS-IMEをATOK仕様にする設定もあるが、ここは変えていない。

ATOKには、リフレッシュナビというのがあって、これは、長時間入力していると、休憩しませんか?いうメッセージが出てきて、休憩を促すものである。

また、リフレッシュナビのウインドウを開くと、疲労感・入力文字数・入力ミス回数・入力精度・指の移動距離・連続入力時間が表示される。

返信用封筒の宛名

保佐人が所有権移転登記等の登記を申請するときは、代理権が必要なので、保佐の登記事項証明書の代理行為目録の中に登記に関することが記載されている必要がある。

そして、この保佐の登記事項証明書は、登記の添付書類となり、3ヶ月以内のものが必要となる。

以前、保佐人が登記識別情報通知を受領するときは、特別授権が必要なので代理権追加が必要なのではないか、と思ったことがあるが、登記申請権限の記載ある保佐の登記事項証明書で登記識別情報通知を受領できたので、これは不要のようだ。

(前にそういう発言をしていたら、訂正をします。)

返信用封筒を送るとき、通常は、封筒の宛名(自分宛て)は「行」とし、送る方が「様や御中」に直して送る、というのがマナーである。

それは分かりつつも、送る側が「行」を直さなくてもいいように、いつからか、返信用封筒を送るとき、最初から「様」にしてしまっている。

きっかけは、確か、戸籍謄本等を郵送で取るときの返信用封筒をつけるが、その返信に、大量の処理をするので、行を様に直すのが…みたいなメモがあったことだったと思う。

それだったら、最初から返信用封筒も「様」にして送ろうということになった。

受取った側は、マナーを知らないのか…と思っているかもしれないけど、それ以来、返信用封筒も「様」にして送っている。

とはいうものの、「行」にして送ることもあり、定まってはいない。

一方、「行」とした返信用封筒が、直されずそのまま「行」で送られてきたときは、直し忘れたのかもしれないが、あれ…と思ってしまう。

レターパックは、お届け先、ご依頼主、様と、最初から印字されている。

送るときに、ご依頼主の「ご」と「様」を消すか。

返信用でレターパックを使うときは、お届け先の「お」と「様」を消すか。

自分は、最初から印字されているので、消さずに送っている。

自分に様を付けて送るのは、変だといえば変なのだが。

届いたものを見ると、消している人もいる。

返信用封筒で送り返すときに、宛先が企業名や部署名なのだが、そこに担当者の印が押されている場合、これは「様」なのか「御中」なのか、迷ってしまう。

名前があるので「様」にすることもあれば、「御中」にすることもある。

死者名義とする相続登記

数次相続が起こっている場合、死者名義とする相続登記を申請する場合もある。

数次相続とは、被相続人が死亡して相続が発生したが、その手続き前に、その相続人が亡くなって相続が発生したような場合をいう。

例えば、不動産の所有者A(父)が亡くなり、その相続人がB(母)、C(長男)、D(二男)といるが、Aの相続登記をする前に、相続人Bが死亡し、Bについても相続が発生したような場合である。

Aの相続を一次相続、Bの相続を二次相続、という。

(例)

不動産の所有者A(祖父)で、死亡。

祖母はそれより前に死亡。

その子供B(長男)、C(二男)。

そして、Bが死亡し、その相続人D(Bの妻)とE(Bの長男、Aの孫)とする。

相続人全員の協議で、不動産をEが相続する、となった場合。

Eが不動産を相続するためには、EはAの相続人ではなくBの相続人であるため、AとBの相続人全員でいったん不動産を亡Bが相続し(一次相続)、亡Bの相続人全員でEが不動産を相続する(二次相続)するといった遺産分割協議をすることとなる。

時系列では、A→B(一次相続)、B→C(二次相続)なので、登記もそのように申請することになり、一次相続の登記申請名義は亡Bとなり、その申請人は、亡Bの相続人となる。

しかし、実務上では、本例のように、中間の相続人が単独になった場合(本例では、遺産分割協議により亡Bが不動産を相続することとなった)、AからCへの相続登記は可能となるので、通常は、この方法で申請されると思われる。

登記原因日付は、年月日A相続(Aの死亡日)、年月日相続(Bの死亡日)とする。

数次相続の場合、中間の相続人が単独になった場合は、最終の相続人に直接相続登記ができるのが、実務上の扱いである。

従って、中間の相続人が単独でなければ、これはできず、相続した順番に相続登記を申請していくこととなる。

不動産の所有者A死亡、その相続人がBとCで、遺産分割協議はされないまま、Bが死亡し、相続人はCのみとなった場合。

このときは、A→亡B(持分1/2)、C(持分1/2)の相続登記と亡B→Cの相続登記(B持分全部移転登記)をすることとなる。

租税特別措置法第84条の2の3第1項

個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするためにうける登記については、登録免許税を課さない。

この適用を受けるためには、申請書に、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載しなければならず、この記載がない場合は、免税措置は受けられないとのこと。

A→一次相続→B→二次相続→Cとなった場合、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載して申請する場合は、土地のA→Bの相続登記には登録免許税が課せられない。

なので、土地について、数次相続が発生し、死者名義に相続登記をするときは、本条の適用を受け、登録免許税が非課税になる場合もあるので、注意を要する。

ただ、上記の例のように、中間の相続人が単独となった場合は、中間の相続登記は省略できるので(A→B→Cではなく、A→Cの登記をする)、このA→Cの相続登記の場合は、本条の適用はなく、登録免許税を納付する。

成年後見と保険金請求と受領

先日、スーパーに行ったら、見事にお米がない。

一人一つと張り紙があった。

本人が保険契約をしている場合で、本人に保険金が請求できるようなことが起こった場合。

例えば、本人が医療保険等を契約しているが、本人が入院し、その入院が保険金の対象になるような場合。

成年後見人であれば、法定代理人として、保険金の請求や受領ができる。

保佐人や補助人がする場合は、代理権が必要。

自分の場合だが、成年後見人になったときに、保険に関する資料があって、本人が保険契約をしていると思われる場合は、保険会社に連絡して、保険内容等の開示を依頼する。

そのとき、まず、後見登記事項証明書と成年後見人の本人確認資料を送ってくれと言われたら、送る。

保険会社が返信用封筒を同封の上、先にこちらに書類を送ってくれる場合もあれば、そういうのはなくこちらから送る場合もある。

なお、保険に関する書類の送付先を、成年後見人宛てにすることに対しては、保険会社によっては、可能な場合と、本人宛にしか送れないという場合があるようである。

本人、保険金の給付対象のことが起こったら、保険金請求のために、保険会社に連絡。

いくつか質問されるが、保険会社から保険金請求に必要な書類が送られてくる。

入院保険金の場合、その保険会社用の診断書が送られてくるので、病院に連絡をする等して、その診断書に記載してもらうよう依頼する。

診断書に手数料がかかるが、それは病院による。

また、保険会社によっては、他社の診断書でも可能というところがあるので、それでよければ、診断書をもう一つ取る手間や費用が省ける。

例えば、立川市にある災害医療センターの場合、そのWEBサイトに、診断書についての記載がある。

病院に行って、用紙に記載して、必要書類(登記事項証明書、本人確認書類、本人の診察券があればそれも)と一緒に、診断書の申請をする。

引換券を渡されるので、それを受取る。

診断書ができあがったら、病院から連絡があり、手数料も伝えられるので、病院の診断書の窓口に行って、引換券と本人確認書類を渡すと、診断書を確認するように言われ、それでよければ、会計窓口で手数料を払って領収書を受取り、領収書を診断書の窓口で提示して、診断書を受取る。

保険金請求に関する書類が揃ったら、保険会社に送る。

保険会社の審査が終われば、指定の口座(本人の所持する口座)に、保険金が振り込まれる。

保険金等の多額の金銭を受取った場合は、家庭裁判所に報告する必要があるので、保険金を受取った旨を、資料と一緒に報告をする。

相続と抵当権抹消(抵当権抹消の書類がない)

所有権登記名義人である被相続人が生存中にローンを完済し、抵当権抹消登記をすることなく亡くなったが、ローン完済時に金融機関から送られてきたであろう抵当権抹消に関する書類がない場合。

この場合、相続登記と抵当権抹消登記をすることになるが、抵当権抹消登記に関する金融機関(抵当権者)の書類がないため、金融機関に、抵当権抹消書類に関する書類の再発行を依頼する。

相続人が再発行を依頼するときは、相続関係を証する戸籍謄本等が必要でしょう。

再発行を依頼した場合、解除証書等の登記原因証明情報や委任状は再発行してくれるが、抵当権の登記済証や登記識別情報は再発行はされない。

これは、いたしかたない。

抵当権抹消登記申請にあたり、紛失等により抵当権の登記済証や登記識別情報が添付できないときは、事前通知か資格者代理人の本人確認情報によることとなる。

金融機関は、事前通知と言ってくるので、急ぐ等の特別な事情がなければ、登記済証等は紛失で添付できないとして、抵当権抹消登記を申請をする。

事前通知の場合、委任状に登記義務者となる抵当権者の実印押印と印鑑証明書が必要になるが、会社等番号を提供すれば、この印鑑証明書は添付省略可能となるので、通常はこうなる。

とはいえ、委任状に押印された実印が、本当に実印かどうかを確認するために抵当権者の印鑑証明書は必要になるが、実印照合用の印鑑証明書のコピーも一緒に送ってくれる場合もある。

また、事前通知の場合は、登記申請後、法務局から抵当権者に連絡がいき、それに抵当権者が返答してから手続きが進んでいくので、通常よりは登記完了まで時間がかかる。

(住宅金融支援機構のサイトに、「融資金完済時お渡しした抵当権抹消に必要な書類がお手元にない方」というページがあるので、参考になるでしょう。)

抵当権抹消登記は、登記権利者を所有権登記名義人(被相続人)とし、登記義務者を抵当権者とする共同申請になるが、この場合の申請人(登記権利者)は誰になるか。

時系列は、抵当権抹消原因発生→相続発生なので、被相続人の相続人が、被相続人の登記申請義務を相続することとなるので、抵当権抹消登記の申請人は被相続人の相続人ということになり、その相続人全員あるいは一人から、抵当権抹消登記を申請することとなる。

登記申請の順番も、時系列からいえば、抵当権抹消登記、相続登記となろう。

しかし、抵当権抹消登記の申請人が所有権登記名義人ということは、不動産を相続した相続人が抵当権抹消登記の申請人になれる、ということでもある。

従って、自分の場合は、こういう場合でも、先に相続登記をして、その不動産を相続した相続人から抵当権抹消登記をする、というようにしている。

クリアホルダー

業務で、クリアホルダー(クリヤーホルダー)を使う。

(なお、紙を入れて使うのがクリアホルダーで、透明ポケットが数十枚あるのがクリアファイルというそうな。)

一つの仕事等に対して、書類を分けておくために、クリアホルダーを複数枚使う場合がある。

そんなとき、このバラバラなクリアホルダーをひとまとめにできるようなものが欲しくなる。

前に、インデックスホルダー3つとそれをまとめて入れておくホルダーのセットを買って、ずっと使っているのだが、そのホルダーが、割れたり破れたりして使えなくなってきた。

なので、クリアホルダーをまとめておけるホルダーのようなものが欲しいなと思って探したが、見つからなかったので、ずっとそのままにしておいた。

が、やっぱり不便なので、何かないかと改めて探してみたら、コクヨのグルーピングホルダー<KaTaSu>、というのがあった。

これは、クリアホルダーを数冊まとめて管理できるというもの。

試しに、購入してみた。

ずっと使っているインデックス付クリアホルダーも使えた。

こういうのが欲しかった。

もっと探してみたら、クリアホルダーファイル、というのもあった。

これは、クリアホルダーごとファイルする、というもののようだ。

コクヨやKINGJIMから出ていた。

他にも、MATOMELホルダーというのがあった。

これは、インデックス付のクリアホルダーを一冊にまとめて整理できる収納ホルダーとのこと。

自分がずっと使っているのは、こういう感じのものだった。

依頼者等にA4サイズの書類を送るとき、それが折れないときは、クリアホルダーやファイル用ポケットに入れて送っている。

が、誰かから書類等が送られてくるときに、透明の袋(OPP袋)に入ってくるときがあり、こういう袋のほうがいいかな~、と思っていた。

試しに使ってみようと思い、こちらも買ってみた。

雑感

熱い日が続く東京は立川。

とはいっても、35度を下回り、猛暑日ではない。

天気予報を見たら、西日本のほうは猛暑日の地域が多かった。

昼ご飯を食べようと、とあるお店に入ったはいいものの、15分、20分待てどなかなか料理が来ない。

昼だしな〜と思っていたが、自分より早く来た人達も、まだ来ていない。

こういうとき、それでも待つか、店を出るか、迷う。

出たけど。

「食事の最中は動画を見るのをやめてください」みたいな張り紙があって、見ていたら、「見るのを辞めて」と書いてあった。

この場合の「やめて」は、「止めて」でしょう。

こういう誤字、気になる、お店の人には言わなかったけど。

手書きの張り紙か何かで、専門の「専」に「点」を打っているのを見たこともある。

点はいらんでしょ、「博」は打つけど。

手書きの片仮名のシとツも気になるときがある。

ツをシの書き方で書いているのかな〜。

相続関係説明図

今日も熱い。

気温だけみたら、東京は、那覇より熱い。

栃木県の佐野では、41度とのこと。

相続関係説明図とは、相続登記において、被相続人や相続人の戸籍を原本還付するために、作成して添付する書類のこと。

通常、相続関係説明図を添付する。

相続関係説明図について、細かいが、相続人の住所を記載するか、ということがある。

以前は、記載していた。

ところが、あるときから、記載しなくてもいいようなことを聞き、それからは記載したり記載しなかったりしている。

以前は、相続関係説明図で、「相続と住所を証する書類」を還付していた。

戸籍謄本等と一緒に、不動産を相続する相続人の住所証明書を還付していた。

申請書には、相続関係説明図を添付し、相続人の住所証明書は戸籍謄本等と一緒に原本は提出するが、添付していなかった。

確か、遺産分割協議書・印鑑証明書も同様だった。

ところが、これが変わり、今は、申請書に相続人の住所証明書を添付することとなり、相続関係説明図では住所証明書は原本還付できず(原本還付が必要なら住所証明書のコピーを添付する)、相続関係説明図は、戸籍謄本等の相続を証する書類を原本還付するためのものとなった。

従って、相続関係説明図は、戸籍の内容を最低限反映していればいいことになり、戸籍に相続人の住所の記載はないのだから、相続関係説明図にもなくてもいい、ということなのだろうか。

住所の省略表記

昼の立川は、急な雷雨。

またか…と思うが、停電はなかったので良かった。

こういう天気が続くのか。

判決や調停調書等で不動産登記をするとき、判決正本等を預かるが、個人の当事者の住所が、例えば、「○町1丁目1番1号」のところ、「○町1-1-1」とハイフンの省略表記されているもの見かけることがある。

おそらく、訴状や申立書の表記が省略表記だからだと思うが、どうなのだろう。

自分が登記や裁判関係の依頼を受けたとき、当事者の住所は、正式な住所表示で申請書等を作り、ハイフンの省略表記をしたことはないので、こういう省略表記に、どうしても違和感を抱いてしまう。

住民票等を添付するときは、住民票等のとおり、住所を記載する。

住民票等がいらなくても、正式な住所がわからない場合は、本人に住民票等をとってもらって、それを確認する。

会社等の本店所在地については、市役所等に問合せて、正式な住所表記を確認する。

例えば、所有権登記名義人の住所が「○市○町1丁目1番1号」となっているが、調停調書上の住所が「○市○町1-1-1」と省略表記になっていて、この人が登記義務者となる所有権移転登記を申請する場合。

住所が変わったわけでも間違っているわけでもないので、この調停調書を使って、申請書の登記義務者の住所は、登記上の「1丁目1番1号」と記載して申請する。

商業登記においては、本店等が「1-1-1」でもよく、本店がハイフンの省略表示の会社の登記事項証明書を見たこともある。

こういった会社が不動産登記の当事者となる場合は、その会社の登記記録で本店が「1-1-1」というハイフンの省略表記となっている以上、不動産登記の申請書にも「1-1-1」と省略表記をすることになる。

違和感あるけど。

とはいえ、自分自身の手続きをするときや、成年後見人等として手続きをする場合、申請書等の書類に自分や被後見人等の住所を書く場合は、省略表記をしていることの方が多いかも。

ただ、契約書等のときは、省略しないで書いているかな。