キーボードの掃除(その2)

前からずっと気になっていたので、メインで使っているキーボードを掃除した。

白いキーボードだから、汚れがめだつ。

前に買ったキートップをはずす工具を使って、キートップをはずす。

一つ一つはずしていかないといけないので、これがめんどい。

数えたら、全部で114個もある。

容器に水をため、洗剤を混ぜて溶かし、洗濯ネットにキーを入れて、泡立てながら洗う。

汚れが落ちたかどうか確認して、汚れが落ちていたら、すすいで、タオルの上に置いて、自然乾燥。

タオル等で拭いてもいいとは思うけど。

乾燥時間が短いと、キートップの裏側が乾いていないので、注意。

キートップをはずした本体の埃とか汚れを見て、うわっ…と言う。

エアダスターなんかで汚れを吹き飛ばし(あるいは、息を吹きかけるとか)、掃除で使っている洗剤を綿棒につけて、掃除。

使い終わった歯ブラシを使ってもいいかも。

外枠も、拭いておく。

本体の掃除に、アルコール入りのウエットティッシュや、無水エタノール等のアルコール系の液体がいいとのこと。

自分は持っていなかったので、普段使っている洗剤を使った。

キートップが乾いたら、本体に戻す。

メーカーのサイトに、キーボードの画像があるため、それを見ながら、キーをはめていく。

お〜、綺麗になった。

キートップを戻すときに位置を間違えないために、最初に、キーボードの写真を撮っておいてもいいと思うが、ネット上にキーボードの画像があれば、それを参考にできるので、その場合は、写真は撮らなくてもいいかも。

キーボードの掃除中は、そのキーボードが使えないため、もしパソコンを使うなら、別のキーボードが必要となる。

相続人が未成年者の相続登記

コピー用紙は、ずっとアスクルで箱でまとめ買いをしている。

そろそろなくなるので補充しないと、と思いつつ、他の紙に変えたくもなってきた。

ということで、試しに、他のところで、いくつかの紙を最小単位で買ってみた。

被相続人:父

相続人:母、子供(長男、未成年者)

この例で、母親と子供とで遺産分割協議をする場合、未成年者の子供は遺産分割協議ができず、その法定代理人である親権者(つまり母親)が遺産分割協議をすることとなる。

しかし、この遺産分割協議では、母親も相続人で当事者となるため、形式的に、母親と子供の利害が対立(利益相反)することとなるので、母親は子供を代理して遺産分割協議はできない。

こういう場合は、家庭裁判所の手続きで、子供につき特別代理人を選任し(民法第826条)、その特別代理人が遺産分割協議を行うこととなる。

法定相続分どおり相続し、遺産分割協議をする必要がなければ、特別代理人の手続きは省ける。

法定相続による相続登記については、相続人一人からの申請でもいいので、母親だけから申請してもいいが、その場合、子供に対しては登記識別情報が発行されない。

子供にも登記識別情報が必要なら、母親と子供とで、相続登記を申請する必要がある。

遺産分割協議なり法定相続なりで、未成年者が不動産を相続することとなった場合の相続登記。

登記については、未成年者でも意思能力があれば司法書士の登記手続きを委任できる、という先例がある。

従って、これに従えば、その未成年者に意思能力があれば、その未成年が登記の委任をすることになる。

とはいえ、じゃあいったい何歳から意思能力があるといえるのかとなると、一律には言えないし、個別事情にもよる。

また、登記の委任契約を締結するという観点からみると、未成年者は単独で法律行為ができないので、親権者の同意を得るか、あるいは、親権者が代理する必要がある。

そういうことからすると、未成年者が登記を司法書士に委任するときは、親権者の同意を得るか、親権者が代理するのがいいかなと思う。

遺産分割協議で特別代理人がいれば、相続登記は、親権者または特別代理人いずれかれでも行うことができる。

従って、この場合は、特別代理人が司法書士に委任をしてもいい。

親権者が手続きする場合は、親権を証する書面(本例では、母親が子供の親権者であることを証する書面)である戸籍謄本が必要となる。

ただ、この戸籍は、相続に必要な戸籍と同じものとなる。

また、もし亡父の法定相続情報証明がある場合、法定相続情報証明は被相続人の父の相続関係を証したものであり、母親と子供の親権関係を証したものではないので、親権を証する戸籍謄本は、代理権限情報として必要になってくると思う。

とはいえ、法定相続情報証明の手続きのために、この戸籍は取っているはずなので、この戸籍は手元にあるでしょう。

特別代理人が相続登記をするときは、特別代理人の選任審判書が必要となる。

法定相続による相続登記

なんだかんだと、今日から9月。

気温が低く、肌寒い。

となんだけど、歩いていたら、暑くなってきた。

被相続人が亡くなって、その遺産を相続人が相続する。

一般的に、相続人間で遺産分割協議をする。

が、別に、遺産分割協議をしないで、各相続人が法定相続分で相続をしてもいい。

法定相続による相続登記は、保存行為として、相続人の一人から申請ができることになっている。

但し、自分の相続分だけの登記をするわけではなく、相続人全員のための登記となる。

相続人A、B、C、法定相続分各1/3のときで、Aが相続登記を申請するとき、Aの持分1/3という持分一部移転登記を申請するのではなく、A1/3,B1/3、C1/3とする所有権移転登記を申請することになる。

このとき、登記識別情報は、申請人となった相続人Aにのみ通知され、それ以外の相続人B、Cについては、通知されないこととなるので、注意を要する。

この相続登記後に売却をする場合、B、Cについては登記識別情報がないため、司法書士の本人確認情報等の手続きが必要になってくる。

従って、法定相続による相続登記をするとき、相続人全員に登記識別情報が必要なら、相続人全員から申請をする必要がある。

相続人が一人しかいない、という場合を除いて、法定相続による相続登記って、おそらく、これまでしたことがないと思う。

不動産はできれば共有を避けて一人の相続人が相続をしたほうがいいと思うし、相続人が法定相続分どおり相続する場合であっても、遺産分割協議でそうなったとか、あるいは、証拠を残す意味で、法定相続分どおり相続するという遺産分割協議書はあった方がいいとも思うし。

また、法定相続の登記をしたあとに、遺産分割協議が成立した場合は、また登記をしないといけないし、税金の問題もある。

遺贈による所有権移転登記の本人確認情報

8月31日の今日は、「野菜の日」とのこと。

野菜は、1日350グラム、そのうち、緑黄色野菜から120グラム、淡色野菜から230グラムを摂取するのが望ましいとのこと。

遺贈とは、遺言によって財産を贈与することをいう。

遺贈による所有権移転登記は、登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言者=所有権登記名義人)の共同申請だが、登記義務者は亡くなっているため、遺言執行者がいれば遺言執行者、遺言執行者がいなければ、所有権登記名義人の相続人全員が登記義務者となる。

所有権登記名義人の登記上の住所や氏名が、最後の住所や氏名と違う場合、遺贈による所有権移転登記に先立ち、その変更登記も必要となる(通常は、連件で一緒に申請をする)。

この住所等の変更登記の申請人も、遺言執行者か、所有権登記名義人の相続人全員となる。

遺贈による所有権移転登記には、登記識別情報や登記済証が必要となる。

しかし、これがない(正確には、「登記識別情報屋登記済証を提供・提出することができないことにつき正当な理由がある」)場合は、事前通知、本人確認情報、公証人の本人確認、いずれかの方法をとることになる。

今回の遺贈の登記、公正証書遺言があり、遺言執行者が選任されていた。

そして、登記済証がないという。

登記情報を見たら共有だったので、登記済証がない(紛失)というより、他の共有者が登記済証を持っているので遺言者は持っていなかったのではないか…と想像はできた。

しかし、このような「登記義務者が登記済証を現に所持していない場合」も登記済証を提出できない正当な理由になるとのことだった(平成17年の先例)。

例えば、相続人A持分1/2、B持分1/2という相続登記を申請した場合、今の登記識別情報はAとBに発行されるが、昔の登記済証は1通しか発行されない。

そのため、Aが登記済証を持っていれば、Bは登記済証を持っていないこととなる。

このとき、Bについて登記済証が必要になったが、登記済証はAが持っていてBが持っていない場合、Bは登記済証が提出できない。

こういう場合が、「登記義務者が登記済証を現に所持していない場合」に該当する。

遺贈の場合、代金が動くわけでもなく、その後に抵当権設定登記があるわけでもないので、事前通知でいいと思っていた。

が、いろんな事情から、本人確認情報で登記をすることとなった。

となると、遺贈の場合、登記義務者は亡くなっているので、どうやって本人確認情報を作るのか。

遺言執行者がいるため、申請人はこの遺言執行者となるので、本人確認をする本人とは、この遺言執行者となるだろうということは分かる。

権利取得の経過を聞こうと思っていたが、そもそも、遺言執行者が遺言者の不動産を取得した経緯を把握しているものなのだろうか。

法定外の確認書類として、固定資産税の納税通知書や領収書が挙げられるが、固定資産税は、他の共有者が支払っているようで、遺言者は支払っていないし、遺言執行者も支払っていない。

評価証明書に表示されているのは、他の共有者の名前だけで、外○名となっていた。

となると、登記済証のない不動産を、所有権登記名義人=遺言者が所有しているといえるようなことを確認できる書類は、遺言書しかないのかな、と思った。

どうやって本人確認情報を作ろうか…と思いつつ、遺言執行者に会って、よくよく話を聞いたら、ある程度事情は分かっていたようだった。

ということで、遺言執行者から聴いた内容を元に、本人確認情報を作成した。

登記済証を提出できない事由:現に所持していない

確認した申請人(登記義務者)は、亡○遺言執行者□

規則に定める書類以外の確認書類として、公正証書遺言を記載

何事もなく登記が終わって、ホッとした。

キャシャーン無用の街

新造人間キャシャーンがGYAO!で公開されているので、見ている。

前にも見たことがあるので、何回目かの視聴となるのだが。

先日は、第14話「キャシャーン無用の街」だった。

この話、結構印象に残っている。

アンドロ軍団が、ハテナイ市に侵攻。

市長は、戦っても勝てる相手ではない、服従しかない、人間としての誇りを捨てれば平和が約束される、人間の命ほど大切なものはないと、戦わないで服従をすることを決めた。

そんな市長に抗議し、戦うべきと主張するキャシャーンだが、受け入れられず。

市長は、議会を使い、市民に服従を強制。

その結果、アンドロ軍団は、人間を椅子にして座ることから始まり、市民を奴隷にした。

そんな服従を強いられた市民が、市長に抗議をするが、それでも市長は、アンドロ軍団が去るまで我慢してくれ、戦っても勝てる相手ではない、この苦しみに耐えてこそ真の平和を勝ち取れると言う。

そんな様子を見て我慢できないキャシャーンは、市長に会い、考え直すように言うが、それでも市長は考えを曲げない。

出て行けと、キャシャーンに銃を向ける市長。

キャシャーン:「平和のために苦しめばいい」

市長:「君も、戦うたびに苦しめばいい」

結局、アンドロ軍団は、街を破壊し、市民を虐殺し、市長も殺された。

今際に、市長は、「(破壊された街を見て)これが私が作った平和か。今でも自分が正しいと思っている。君に銃を向けたことは後悔している。平和を。」と言って亡くなった。

この市長のような発言や考え方、現実世界で、いつかどこかで聞いたことがあるな…と。

キャシャーンは、1973年10月〜1974年6月の放映とのことなので、その時代背景を反映しているのでしょうか。

そのアンチテーゼなのでしょうか。

ちなみに、AIの話になったとき、「キャシャーン」のことを話したら、一緒にいた人は、キャシャーンを知らなかった。

世代が違うんだね。

不動産登記 書面申請(登記識別情報の添付あり)

Macで作った書類をWin機に移動するとき、またはその逆をするとき。

MacからWin機のフォルダ等にアクセスするのだが、たまに、そのアクセスを解除しないまま、Win機をシャットダウンしてしまうときがある。

特に問題はないのだが、たまに、Macで虹色の円(レインボーカーソル)がグルグル回って…ということが起こることがあるので、あっ…と思ってしまう。

不動産登記の申請があった。

ちょうど司法書士の電子証明書の更新をしたところで、電子署名は大丈夫そうだったが、万が一のときを考え、書面申請することとした。

登記識別情報を添付する登記だった。

登記識別情報の場合、有効性確認、通知・未失効照会等をして、有効かどうか(失効していないかどうか)を確認しておく。

今回は、電子署名のいらない、通知・未失効照会をしてみた。

通知・未失効照会の場合は、登記識別情報通知のシールをはがす必要はないが、登記申請のときは、この登記識別情報が必要となるため、シールをはがし、コピーをとる。

シールをはがした登記識別情報に再度シールをはって封印をする。

一度はがしたシールは使えないので、はがした後にはるシールを購入しておいて、それをはる。

封筒に、登記識別情報のコピーを入れて、封をする。

封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名・名称、登記の目的を記載し、登記識別情報在中の旨を記載する。それを、申請書に添付する。

オンライン申請(特例方式、半ライン)と書面申請、自分としては、基本、オンライン申請。

ただ、作業的には、オンライン申請も書面申請も、そんなに変わらないのかなと思う。

自分が思う、オンライン申請のメリット。

(1)申請情報をシステムに送って到着したときに受付けされる。

書面だと、法務局に出した日に受付けになるので、申請書を郵送した場合、オンラインに比べると、受付日が1日とか遅れる。

(2)登記完了が、書面申請のときよりも早い(と思う)。

(3)登録免許税が、電子納付できる。

(4)手続き終了のメールが送られてくる。(メールアドレスを登録しておけば)

とはいえ、(1)や(2)は、違うといっても、数日くらいの差だろうから、それだったらたいして違わないとも言える。

(3)は、メリットかなと思ってはいる。

取下げの際、再使用証明はできないが、代理人司法書士に還付は可能になった(委任が必要)。

(4)は、実はこれが一番のメリットではないかと思う。

なぜかというと、書面申請の場合は、法務局から、登記完了の旨の連絡は来ないため。

といっても、書面申請の場合、法務局に電話をして登記完了は確認できるし、登記・供託オンライン申請システムで、オンライン物件検索をして、登記が完了していたら証明書を取れるようになっているので、それで間接的に確認できる。

また、登記完了の書類を郵送にしているなら、書類が法務局から書類が届けば、登記が完了したことが分かる。

文字コード

先週の土曜日とか日曜日、雨で、8月とは思えない寒いくらいの気温。

長袖を着た。

今日の立川市は、晴れで暑い。

西日本の方は大雨が続いている。

東京の小河内ダムは、大雨の影響でダム流入量が増えたため(貯水率93%)、本日、余水吐放流をするとのこと。

司法書士の電子証明書の継続手続き。

電子申請ができなかったので、仮申込をして本申込をした。

で、セコムから来たメールによると、電子証明書の有効期間が、電子証明書の発行日、つまり今年の8月○日になっていた。

今使っている電子証明書の有効期間は今年の12月○日までなので、継続だから、新しい電子証明書の有効期間は、今の有効期間の満了日の翌日から始まるのかなと思ったら、そうではなかった。

なんだろうと思って、問い合わせてみた。(なかなか電話が繋がらなかった)

すると、継続であっても、有効期間は、申込んで電子証明書が発行された日から開始するとのことだった。

結局、新規申込と変わらないらしい。

メールを受け取ったとき、たまに、丸数字等の機種依存文字が使われていることがある。

文字コードの関係上、幸いにも、ほとんど文字化けはしていないが、たまにすることもある。

自分はMacですし。

自分がメールをしだしたころは、機種依存文字は使わないようにと教えられたので、自分はそれを守っている。

丸数字を使いたいときもあるが、使わない。

なので、丸数字があるメールを見ると、う〜ん…とか思ってしまう。

Macで使っているメールソフトのAirmailの文字コードは、UTF-8になっている。

Airmailでは、文字コードの変更方法はみつからなかった(変更できるのか不明)。

Winで使っているBecky!2は、デフォルトで、ISO-2022-JP(JISコード)になっていた。

Becky!2は、日本のソフトだから、初期設定が、日本語用になっているのだろうか。

こちらは、文字コードを変更できる。

なので、UTF-8に変更してみた。

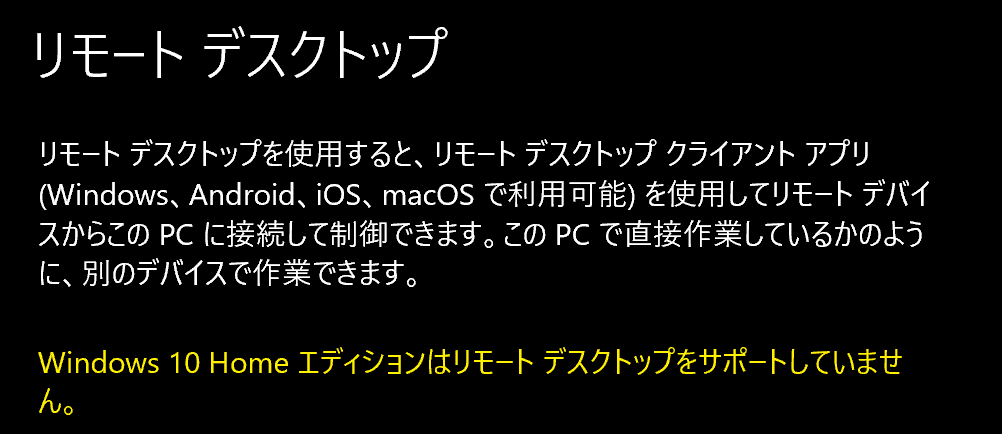

リモートデスクトップ

今日の立川は雨。

気温は低いけど、蒸し暑い。

西日本、九州や中国地方では、大雨とのこと。

日本は、列島の真ん中を山脈が走っており(脊梁山脈、分水嶺)、そこから雨が海に流れるが、上流から下流までの距離が短いため、勾配があり、流れが急になる。

たまに、MacからWin機をリモートで操作するときがある。

リモートっていっても、隣にあるんだけど、Macの画面がでかいし綺麗なので、普通にWin機を使うよりもいい。

MacからリモートでWin機を操作する方法。

Windows10は、Enterprise、Pro、Educationが必要で、Homeはリモートデスクトップには対応していない、とのこと。

なので、Homeを使っている人は、バージョンアップ等をする必要がある。

MacとWin機をネットワークでつなげる。

Win10で、設定>システム>リモートデスクトップで、「リモートデスクトップを有効にする」を「オン」にする。

「このPCに接続する方法」というところに、PC名があるので、これをメモしておく。

後に、このPC名が必要になる。

また、Winにユーザー名とパスワードを設定している場合、それも必要になる。

Macで、App Storeを開き、「Microsoft Remote Desktop」をインストールする。

Microsoft Remote Desktopを開いて、「Add PC」で、アクセスするPCを追加する。

このとき、上でメモしたPC名を入力する。

また、Winのユーザー名とパスワードも入力する。

で、パソコンが追加されたら、それをクリックする。

なお、当然のことながら、リモートでアクセスするWin機の電源は入れておく。

司法書士の電子証明書

パソコンで気温を見たら、37度。

体温より高い。

昼過ぎ、外に出たら、うわっ。

司法書士の電子証明書の有効期間満了のお知らせが届いた。

継続利用をするので、継続利用の案内に従って、手続きをした。

その案内には、電子証明書管理ツールをダウンロードし、電子申請による申込みが記載されていたので、これでやった。

途中、PINコードの入力を求められた。

PINコード…?

電子証明書を発行したときの資料を探したところ、発見。

そこに、PINコード(初期値)が記載されていた。

これか…と思い、入力をするも、「違う」と出る。

え?

Wordに、PINコードを入力し、それをコピペするけど、やっぱり違う。

何で?

変えた覚えはないし…。

どうしようもないので、問い合わせの電話。

そうしたら、電子証明書管理ツールではなく、司法書士電子証明書サービスホームページの「利用申込(新規)はこちら」から「仮申込」をすれば、継続利用申請となるとのこと。

だったら、案内にこのことも書いておいてくれれば助かる、と電話に出てくれた人に伝えた。

問い合わせをする手間が省けるし。

司法書士の電子証明書は、主に、不動産・商業登記や供託のオンライン申請をするときに使用する。

登記には、成年後見に関する登記もあるが、こちらについては、司法書士の電子証明書は使えない。

個人だと、マイナンバーカードの電子証明書は使える。

成年後見登記のオンライン申請の場合に利用可能な電子証明書は、氏名及び住所の情報を確認をすることができるものに限り使用できるが、司法書士の電子証明書は住所情報の確認ができないため使用できない、とある。

従って、成年後見で、成年後見人等の住所を事務所にしている人の場合、住民票上の住所と事務所が同じ場合を除き、電子申請ができないこととなる。

定款がない場合(株式会社、特例有限会社)

毎日熱い日が続いている。

来週の月曜日は休みになって3連休とのこと。

台風が来ているようで。

株式会社または特例有限会社の登記の依頼を受けるとき、登記事項証明書や定款を預かるが、定款がない、ということもある。

定款を探しても見つからない場合、他に探す手段としては、公証役場、法務局、過去に依頼した司法書士がある。

(1)公証役場

会社設立時に、公証役場で定款を認証しているので、公証役場に確認してみて、あれば謄本を発行してもらう。

但し、公証役場にあるのは、原始定款なので、必ずしも現状を反映しているものではないが、ないよりはいい。

また、公証役場での保存期間は20年とのことなので、20年以上経っていれば、できない。

(2)法務局で附属書類の閲覧

会社設立登記申請時には定款を添付しているし、設立後に定款添付が必要な登記を申請しているかもしれないので、法務局で、申請書類の閲覧をしてみる。

利害関係人で、理由があれば、閲覧はできる。

ただ、コピーは取れないので、写真撮影をすることとなるが、事前に、法務局に確認をする。

申請書・添付書類の保存期間は5年、2019年(令和元年10月1日)からは10年になったので、それより古いと、閲覧できないこととなります。

(3)登記を司法書士に依頼していた場合、その司法書士が分かれば、聞いてみる。

(4)それでも定款が見つからないなら、定款を新たに作成して、株主総会で定款変更決議をして承認を得る。

幸い、(1)や(2)や(3)で原始定款や昔の定款があったとしても、会社の現状がその定款と一致しているとは限らない。

そういうときは、見つかった定款を変更して現状に合わせる必要があるが、定款変更は株主総会の決議が必要なので、新たに定款を作成して株主総会で承認を得ることとなる。

であるならば、定款が見つからなければ、公証役場や法務局で探さなくても、現状に合わせて定款を作成し、株主総会で承認してもいいのかなと思う。