オンライン申請と書面申請

登記(不動産登記と商業・法人登記について)申請の方法は2つある。

1つは書面申請で、もう1つはオンライン申請。

書面申請とは、申請書を書面で作って法務局に申請する方法。

紙申請ともいう。

オンライン申請とは、インターネットを通じて申請情報を法務局に送信する方法。

書面申請は、法務局に持参する方法(従来はこれだった)と郵送する方法があるので、正確に言えば、申請方法は三つともいえる。

不動産登記のオンライン申請については、添付書類も全て電子化する必要があるので、実質的に、不動産登記のオンライン申請は不可能だった。

そこで、平成20年1月15日から、申請情報と登記原因証明情報をPDFにしてこれを送信し、添付書類は、申請の受付の日から二日以内に提出(持参あるいは郵送)する、という扱いになった。

これを特例方式という。

また、半ライン申請ともいう(半分オンラインという意味)。

商業・法人登記については、最初から、特例方式だった。

私は、基本的に、オンライン申請を利用している。

が、オンライン申請の方が書面申請より手間かな…と思うときがある。

そうなると、オンライン申請を利用するメリットがなければ、書面申請でもいいかなということにもなる。

そこで、私が感じるオンライン申請のメリット・デメリットを書いてみる。

あくまでも個人的見解。

なお、以前は、オンライン申請をすると登録免許税が安くなるというメリットがあったが、今はこれはないので、これは省く。

メリット

(1)法務局に行かなくてすむ

これが一番のメリットだと思う。

郵送申請でも法務局に行かなくてもすむが、この場合、受付日が変わってくる。(後述)

また、もし補正があった場合は、不動産登記の場合は、オンライン申請の時はオンラインで補正だが、書面申請の時は窓口で補正となる。

なので、遠方の場合であれば、オンライン申請の方がいいと思う。

一方、商業・法人登記をオンライン申請した場合の補正は、オンラインでも書面でも可とのこと。

郵送申請の場合、郵便事故で申請書が配達されないという可能性もなくはない。

しかし、オンライン申請で添付書類を郵送する場合、既に申請済みかそうでないかの違いがあるが、郵便事故という点では、これは同じことか…。

それに、オンラインでも、システム障害の可能性もなくはない。

(2)当日午後5時15分までの送信なら、受付日はその日

登記の受付日は、書面申請で法務局持参だとその日、郵送申請だと申請書が法務局に届いて受付された日となる。

一方、オンライン申請だと、当日の午後5時15分までに申請すれば、その日の受付となる。

なお、オンライン申請のシステム稼働時間は午後9時までなので、午後5時15分以降にオンライン申請したら、翌日の受付となる。

だが、受付日にこだわるような登記がなければ、気にしなくてもいいか。

(3)登録免許税の電子納付が可能

収入印紙を郵便局に行って買う必要がない。

だが、どのみち添付書類を郵送するために郵便局に行くのだったら、そのとき収入印紙を買えばいいので、さしてメリットではないか…。

ただ、郵便局の窓口が空いている時間帯に行かないといけない。

なお、郵便局の本局だと夜間窓口があるが、確か、高額の収入印紙は買えなかった記憶がある。

(4)メールアドレスを登録しておけば、登記完了等の連絡がメールで来る

これは地味に便利

登記完了のメールが来た、じゃあ登記事項証明書を申請しようってな感じ。

(5)オンライン申請の方が、書面申請の時よりも、登記完了が早い(ような気がする)

気がするじゃなくて、たぶんそうですきっと。

デメリット

(1)システム障害

ただこれは、交通事故、郵便事故と同じことなので、デメリットともいえないか。

(2)書面申請への慣れとオンラインの不慣れ

案外、これもあるのかもしれない。

(3)不動産登記のオンライン申請の場合、登記原因証明情報については登記原因または登記事項に関する箇所については補正不可で、登記申請の取下げとなる

不動産登記のオンライン申請を阻む最大要因はこれだと思う。

これは、こうなっている。

「申請情報と併せて提供されたPDFファイルに記録された登記原因証明情報の内容について字句の訂正がある場合でも、訂正箇所が登記原因または登記事項に関係のない部分にすぎない場合には、当該PDFファイルにつき、適法なPDFファイルの提供があったものとして事務処理を行うこととする。

登記原因又は登記事項に関する部分に訂正または記載の遺漏があったものと認められる場合は、取下げの機会を与えたうえ、却下する。」

また、文字化け等で法務局がPDFを開けなかった場合、PDFの再送を認めるが、これは一度のみ。

不動産登記のオンライン申請の時は、一部の登記を除き、登記原因証明情報(書面)をPDFにして、登記申請情報に添付しなければならない。

これは、架空の登記申請を防止するというためである。

なので、このようなおそれがなければ補正を認める、ということのようだ。

なお、こうなる以前は、登記原因証明情報のPDFと提出された登記原因証明情報とが相違していた場合、申請は却下される扱いであったが、これが多少緩和されて上記のようになった。

つまり、オンライン申請で提供したPDFの登記原因証明情報と後から提出された書面の登記原因証明情報(原本)の内容において、登記に関する記載が違っていた場合は修正できず、この登記申請は取下げなければならないということである。

私は、この経験がないので分からないが、たぶん、例えば、登記原因証明情報が平成28年11月16日売買となっていたのでそういう登記原因証明情報を添付してオンライン申請した後に、実は平成28年11月17日売買だったので、登記原因証明情報の売買日付を訂正して提出した、というような場合のことだろう。

書面申請の場合、このような扱いはない。

というわけで、不動産登記のオンライン申請は、書面申請に比べれば、リスクが高くなる。

専門家なんだから間違わなければいいじゃん、と言われればそれまでだが、そうしているつもりであっても、絶対ミスをしないとも言い切れないし、万が一というときもある。

なので、不動産登記のオンライン申請でこのデメリットがある以上、不動産登記のオンライン申請に抵抗を抱くのもやむを得ないと思う。

なお、上にも書いたが、私自身は、申請件数が少ないこともあって、いまのところ、登記原因証明情報が原因による取下げの経験はない。

一方、商業・法人登記については、不動産登記の場合の登記原因証明情報のようなデメリットはないため、オンライン申請に対する抵抗はなく、やりやすいと思う。

ファイルの名前の付け方

レターパックをポストに投函したけど配達されなかったことがあるというのを聞いた。

受付されていないので、番号で追跡もできなかったそうだ。

それ以降、レターパックでも窓口で渡すようにしている。

文書ファイル等を保存するときには名前を付けるが、この名前の付け方もいろいろあろう。

ファイル名が普通に文書名だけだと、後で見たとき、分かりにくい。

なので、ファイルの名前の付け方は、自分なりのルールを決めておく必要がある。

その方がきちんと整理できて、見やすい。

もちろん、その前に、そのファイルをどこに保存しておくかを決めておく必要がある。

私は、文書等に名前を付けて保存するときは、次のようにしている。

まずは、頭に、通し番号(01とか001)を付ける。

そして、文書名を挟んで、日付を付ける。

この日付は、西暦にしている。

つまり、こんな感じ。

通し番号+文書名+日付

01委任状20161115

02見積書20161115

01後見事務報告書20161115

02報酬付与申立書20161115

03事情説明書20161115

頭に通し番号を付けるのは、ファイルを番号順に並べるため。

また、複数文書を時系列で並べるため。

例えば、株式会社の役員変更登記の場合(取締役会非設置)、流れとしては、株主総会開催を決定する取締役の決定→株主総会招集通知→株主総会→代表取締役の選定→登記申請となるので、この順番で書類を保存していくために、書類に通し番号を付ける、ということをしている。

通し番号は、1・2…10…ではダメで、必ず、01とか001というように、ゼロをつけて桁数をそろえておく。

こうしておかないと、並べるときに、1・10・2・3…となって、通し番号順にならない場合もあるので。

また、文書名の始まりの文字もずれるので。

ファイル名で用いる英数字は、半角を用いている。

日付は、その文書を作成した日。

これをしておくことで、その文書をいつ作成したかが分かる。

また、その文書を改訂したときで、改訂前と改訂後の双方の文書を残す必要がある場合は、日付を改訂した日付にして新たに保存をしていく(上書きはしない)。

同じ日に改訂した場合は、文書名の末尾(日付の前)に、01_とか02_とかをつけていく。

この場合、通し番号は変えない。

また、この場合、後半に数字が続いてしまうため、数字を分けておく必要があるが、こういうファイル名をつなぐ記号は、「_(アンダーバー)」を用いる。

02見積書01_20161115

02見積書02_20161115

文書名は、その書類の名前を付けている。

委任状とか株主総会議事録とか、上申書とか報告書とか。

ファイル名は英数字にするとのことなのだが、英数字だと分かりづらいため、日本語(漢字)にしている。

こういうとき、表意文字は助かる。

ネットで見ていたら、ファイル名の頭を日付にするようなことが書いてあったので、そうしてみた。

だが、最初に8桁の数字が続いているとなんだか見にくい感じがしたし、それに、文書順に並べたいときは、その日付に更に_01等と加えなければならなくなって、頭の数字部分が長くなって更に見にくい感がしたので、これはやめた。

フォルダに名前を付ける場合も、フォルダ名の頭に、通し番号を付けている。

Windowsを使っているとき、ファイル名の頭に英字を付けた方がいいと聞いた。

というのも、エクスプローラーのファイル一覧画面で、英字キーを押すと、その英字のファイルを選択するからである。

例えば、「s」を押したら、ファイル名の頭に「s」が付いているファイルを選択する。

これは便利。

だが、macOSのFinderではそういうことはないため、気にしなくなった。

それに今は、ファイルを探すときは、主にランチャーを使っているため、Finderを開いてフォルダを開いていって…という探し方はほとんどしていない。

(Windowsでいえば、エクスプローラーを開いて、フォルダを開いていって…、という探し方はしていない、ということ。)

なので、このとき一番重要なのが、検索する語句となる。

私が検索するときは、文書名であったり、何(誰)の件なのかの件名になるので、こちらの方が重要となる。

テレホタイム

今日は、風が強い。

電車(中央線)に乗って車両内を見てみると、パッと見た感じだけど、約70%がスマホや携帯をいじっている感じか。

私は、電車内では、読書をするけど、本を読んでいる人はあまりいない。

電子書籍で読んでいる人もいるのかな。

インターネット回線、今では高速が当たり前となっている。

光だし。

オンライン申請だって、高速回線だからできるようになったのだろう。

私がインターネットを始めた今から約20年前は、まだ、普通の電話回線だった。

ダイヤルアップ。

パソコンから電話をかけて接続するので、パソコンから電話をかける音がしていたものだ。

しかも従量制。

なので、インターネットをしている間はずっと電話をかけている状態なので、どんどん通話料がかかっていく。

が、夜の11時から翌日午前8時までの間は定額制となる、テレホーダイというサービスがあった。

テレホとか、私はテレホタイムと言っていた。

なので、夜11時までネットするのを我慢して、夜11時になったらネットをする、というような感じだった。

皆同じことを考えるからであろう、夜11時以降は、アクセスが集中して、なかなか繋がらないのであった。

また、夜11時からネットを始めるので、気付いたらもうこんな時間…となって、寝る時間が毎日遅かった。

その後、ISDNが登場し、ADSLやケーブルテレビも登場し、そして、光回線も始まった。

また、24時間定額制のサービスも始まっていった。

それに従い、私も、電話回線→ISDN→ケーブル→光と、高速化、定額制サービスの利用をするようになっていった。

インターネットの初期の電話回線のときから経験していると、今は、本当に信じられない感じ。

っつか、テレホーダイ、まだあったんだ。

口の中 うっかり噛んで 口内炎

後見制度支援信託の件で後見人になっている件で、親族後見人と一緒に、金融機関に行って信託銀行への振込みをした。

私の場合、信託銀行への振込みについては、親族後見人が同行不要と言わない限りは、親族後見人に同行するようにしている。

何かの時に、対応できますし。

所要時間、1金融機関あたり、約2時間だった。

なんだかんだと、時間がかかるな〜。

iWork

アップルが開発販売しているソフト。

Pages(ワープロ)、Numbers(表計算)、Keynote(プレゼンテーション)のこと。

マイクロソフト社のOfficeのようなもので、マイクロソフトOfficeでいえば、それぞれ、Word、Excel、PowerPointとなる。

iWorksは有料だったが、西暦2013年10月22日から、Mac購入者に対して無料になった。

私がiWorkを入れた時は有料だったが、バージョンアップしたものは無料で入れることができる。

私は、PagesとWord、NumbersとExcelを両方使っている。

PagesとWord、どちらが使いやすいかといえば、慣れからするとWordだが、まあ、どちらでもいい。

しかし、業務上という観点からすると、どうしてもWordを使うようになってしまう。

というのも、Macで作成した書類をWindowsでも使うことを考えたら、PagesはWordに書き出すことができるが、Wordでは開けないからである。

また、Pagesは、Wordのように1ページあたりの行数や文字数を設定することができないからである。

なので、上記のような必要性がないようなものであれば、Pagesで作成しても困らない。

例えば、書類の送付状は、Pagesで作成している。

NumbersとExcel、どちらが使いやすいかといえば、慣れもあるが、これはExcelだと思う。

業務上からだと、Pagesと同じで、Windowsでも使うことを考えると、Excelになってしまう。

ただ、Macユーザーなので、Numbesも使うようにはしている。

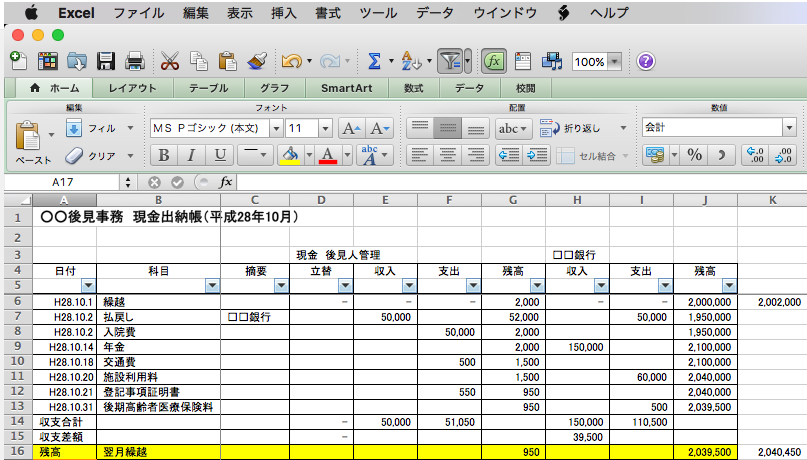

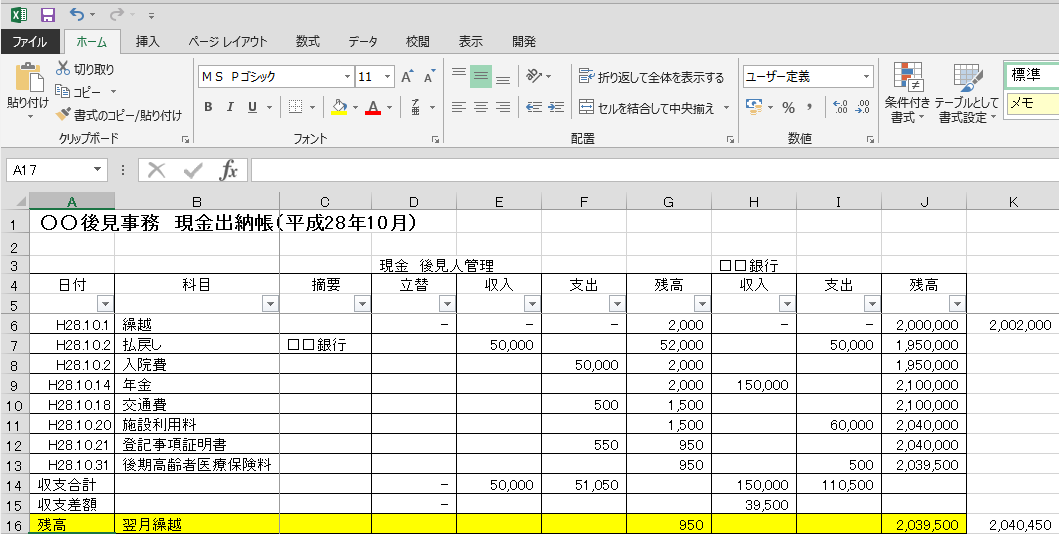

後見事務(現金出納帳と預貯金出納帳)

後見関係で預貯金を管理しているものは、定期的に記帳している。

そして、エクセルで、現金出納帳と預貯金出納帳を合体させたものを作って、入力している。

1シート1ヶ月分にして、12シートで1年分を1ブックとしている。

専用ソフト、会計ソフト、出納帳ソフトを利用した方が、管理人数が多い場合だといいだろうし、簡単に総勘定元帳ができるし集計ができるしで楽だろうが、私は、エクセルで十分だと思うため、ソフトは使っていない。

エクセルを利用したいという気持ちもあるし。

出納帳の項目としては、日付、科目、摘要、収入、支出、残高。

科目と摘要は(特に科目は)、全て統一させておく。

家庭裁判所に提出するのに、収支状況報告書は不要となった。

しかし、提出は不要となっても、私は作成をしている。

これがないと、具体的な収支が分からないし、また、財産目録の預貯金・現金の前回との差額と収支の差額が一致するかどうかも確認したいので。

収支状況報告書は、出納帳を基にして作成する。

このとき、エクセルのフィルター機能を利用する。

フィルターとは、データを抽出する機能。

例えば、平成27年の1年間の年金収入を知りたい場合。

まず、各シート(毎月の出納)を合体させて1年間分の出納を作る。

そして、このフィルターで年金を選択すると、年金のデータが抽出される。

なので、その額の合計を出せば、1年間の年金収入の額が出る。

上で、科目を統一させておくと書いたのは、このフィルターのため。

各科目ごとに

これをしていけば、各科目ごとの収入や支出の額が出てくる。

これを全てまとめれば、収支状況報告書となる。

出納帳は、こんな感じで作っている(下のエクセル)。

施設で現金管理していたり、通帳を預けていたり、口座が複数ある場合は、横にどんどん加えていく。

タイトルが現金出納帳となっているのは、現金出納帳のみ印刷する場合があるため。

現金以外の箇所は、印刷することはないため、レイアウトは適当。

日付順に打ち込んでいるが、日付はバラバラでも、エクセルのフィルターの並べ替え(昇順・降順)を使えば、日付順にできるので、そうしてみてもいいかもしれない。

Mac版のエクセル

Excel for mac 2011

Windows版のエクセル

Excel2013

見た目、ちょっと違うでしょ。

Vivaldi

今日から11月。

今年も残すところ、二ヶ月。

ってもうそんな時期か…。

Vivaldiは、私がメインで使っているブラウザ。

これまでは、メインでGoogle Chrome を使っていたが、今は、こちらを使っている。

Chromeの拡張機能も使えるし。

名前は、その名のとおり、作曲家のヴィヴァルディから来ているとのこと。

カスペルスキーを入れてから、ネットが遅くなって、Vivaldiでなかなかサイトが表示されないので、同じサイトをChromeで開いたところ、Vivaldiよりも先に開いた。

え〜。

業務上で使う、登記情報提供サービスでは、推奨環境は、Windowsで、IE(インターネットエクスプローラー)になっているが、macOSでも、VivaldiでもChromeでもSafariでも、使えている。

このVivaldi、複数のタブを1つにまとめるタブスタック機能が搭載されている。

そして、このタブスタックでまとめられた複数のタブを、縦横に並べて表示ができる。

ということを最近知った。

ブログの記事を書くサイトと、それを確認するサイトをスタックして、横に並べれば、確認しながら書ける。

今までは、タブを切換えていたが、そうする必要はなかった。

ただ、Vivaldiで、タブをドラッグして新規ウインドウで開くということができないのが残念。

ChromeやSafariだったら、これができるのに。

なので、当然できるだろうと思ってやってみたけど、これができかったときは、え?となった。

それに、以前は、タブを右クリックしたら、「新規ウインドウで開く」という項目があったと思ったのだが、今はこれがなくなっている。

戸籍謄本

相続に関する手続きをするときは、被相続人や相続人の戸籍謄本等が必要となる。

相続登記でいえば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(実務上、12歳からとされているが、出生からとしている)。

除籍謄本等が戦災等で消失したり、保管期間経過で廃棄されているときは、その証明書。

なお、このときは、「他に相続人がいないことの証明書」が必要だったが、今はいらなくなった。

被相続人の除票、戸籍の(除)附票。

相続人の戸籍謄本、不動産を相続する相続人の住民票又は戸籍の附票。

戸籍の附票は、あまり馴染みがないようで、説明しても?となる人が多い。

まあ、無理もない。

戸籍の附票を使う機会なんてないし。

こちらで戸籍謄本等を取る場合、どのみち戸籍をとるのだからと、合わせて附票も請求している。

なので、住民票を取ることはあまりない。

司法書士が業務(登記や簡裁代理等)の依頼を受けた場合、職務上請求書という専用の用紙を用いて、戸籍謄本等の請求ができる。

この用紙には、簡裁代理の場合は、事件及び代理手続の種類・利用目的を記載する。

それ以外の業務の場合は、業務の種類・依頼者の氏名または名称を記載し、依頼者について該当する事由(□権利行使又は義務履行 □国等に提出 □その他正当な理由)にチェックをして、上記に該当する具体的事由を記載する。

なお、この職務上で戸籍謄本等の請求ができる者は、司法書士の他、弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士。

本籍地が昔の地名だったり、市町村が合併したりして、今は変わっている場合もある。

そういうときは、ネットで、その地名を検索すると、今の地名が分かるので、その市区町村に請求をする。

念のため、その市区町村に合っているかどうかを聞いておくこともある。

戸籍謄本等を郵送で請求するとき、手数料として、定額小為替を送る。

定額小為替は郵便局で買うもので、手数料がかかるのだが、以前は10円だった手数料が、郵政民営化の影響で、一気に100円に値上がってしまった代物。

50円の定額小為替を買うのに、手数料が100円かかるという、ありえない状況となっている。

戸籍謄本等を郵送で請求する場合、取得すべき戸籍謄本等が何通になるか分からない、つまり手数料がいくらになるか分からない場合が多いので、定額小為替を多めに入れておかざるをえない。

そのとき、お釣りが発生した場合、市役所等から、お釣りが用意できないのでぴったり送ってくれといわれるときもある。

そんな除籍謄本や改製原戸籍に、例えば、「戦死」という記載がでてくるときもある。

大東亜戦争で…。

また、満洲、中華民国、朝鮮なんていう記載も出てくるときもある。

ちなみに、この「満洲」だが、よく「満州」とシュウの字が「州」となっているのを見るが、これは誤りで、正しくは「洲」とのこと。

マンジュという民族名に「満洲」という字をあてた、とのこと。

ちょっと興味をもって、満洲とかモンゴルとかこの辺りに関する本を読んだことがある。

日本が結構かかわっているのに、歴史の時間で学んだ記憶がほとんどない。

例えば、こんな本を読んだ。

世界史の中の満洲帝国

真実の満洲史

墓標なき草原(上・下)

続 墓標なき草原

チベットに舞う日本刀 モンゴル騎兵の現代史

筆記用具

Aの件で連絡があって、でもこちらはそれと似たBの件だと思い込んでしまい、話していてもかみ合わず…。

途中で気がつき、嗚呼すいません…

カスペルスキー2017を入れたところ、その前のESETと比べると、ネットがかなり重くなった。

なかなか表示されず、何これ…って感じ。

そのたびに、F5とか⌘Rとかを押す。

ちょっとイライラするレベル。

まあ、セキュリティの強さからくるのだろうとは思うが…。

ボールペンは、三菱鉛筆のJETSTREAMを使っている。

評判が良く、確かに、滑らかで書きやすいので、今はこれを主に使っている。

また、同じ三菱鉛筆の、POWER TANK というのも好きで、使っている。

こちらは、名前のとおり、どっしりしている感じがする。

これのいいところは、上向きでも書けるところ。

カレンダーに書き込むときにはいい。

シャープペンシルは、これまた三菱鉛筆の、KURU TOGA。

またまた同じく三菱鉛筆の、α-jel というのも使っている。

クルトガは、自動芯回転機構クルトガエンジンが搭載されていて、書くたびに芯が回転し、常にとがった状態を保つというもの。

こちらは、書いていて、硬くて、軽い感じがする。

たぶん、構造上の関係。

α-gel の方は、クルトガよりは本体が太くて、しっかり書ける感じがする。

同じ芯を使って両方で文字を書いてみると、クルトガの方が薄くて細い。

紙に書くときに出る音を聞いていると、クルトガの方が高い音がする。

どちらがいいかといえば、学生時代のように、シャーペンを使って書くことが減っているので、使用感としては、まあ、どちらでもいい。

ただ、学生でノートをとったり、色々書く機会が多い場合だと、クルトガのほうがよさそう。

自分の記憶をたどっても、シャーペンで書いているうちに芯が一方にとがってくるので、そうすると、本体をちょっと回転させて、カドの部分で改めて書き出すと、ノートをひっかいたり、それで粉が出たり、それを手で払おうとして手とノートが汚れたり、芯が折れたりしていた。

といろいろ思いながら見たら、クルトガのユニアルファゲル搭載タイプってのがあるんだ。

これはいいかも。

ボールペンのインク色は、黒・赤・青。

通常は黒を使用。

青もいいのだが、一番好きなのは、ブルーブラック。

ZEBRAのサラサクリップのブルーブラックを使っている。

ちなみに、海外旅行に行ったとき、ホテルに置いてあったペンや、お店等で記入したペンは青だったので、日本だと黒だけど、海外だと青なんだ〜と思った次第。

蛍光ペンは、ピンク色。

学生の時、ピンク色が一番記憶に残りやすいということを聞いてから、ピンク色のみを使っている。

黄色は確かに目立つが、目立つだけのようだ。

ああ、それで注意表示は黄色なのかと思った次第。

なお、ピンク色が本当に記憶に残りやすいかどうかは、よく分からない。

後見制度支援信託〜三菱UFJ信託銀行の場合〜

後見制度支援信託を提供している金融機関は、いまのところ、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、りそな銀行、千葉銀行。

どこの金融機関を利用するかは、親族後見人と相談して決めることとなるが、当方にて関与した限りだと、利用しているのは、三菱UFJ信託銀行と三井住友信託銀行とみずほ信託銀行。

そのうち、三菱東京UFJ銀行と三井住友信託銀行の利用がほとんどで、数えたところ、両者の利用はほぼ同数だった。

三菱UFJ信託銀行を選ぶ理由は、信託契約時の報酬がゼロ(但し、最低信託額は1000万円)ということと、手続きが全て郵送だからということ。

親族後見人が、三井住友信託銀行やみずほ信託銀行の窓口に行けるような場合ならいいが、これらの信託銀行の支店は、都市銀行やゆうちょ銀行等に比べると数が少ないので、親族後見人にとって行きづらい場合がある。

また、銀行の窓口に行く時間がなかなかとれない人もいる。

そういう人にとっては、手続きが全て郵送とういうのは、助かる。

三菱UFJ信託銀行の後見制度支援信託を利用する場合の流れは、今のところ、こんな感じ。

(1)信託のために選任された専門職後見人が家庭裁判所に信託に関する報告書を提出。

(2)家庭裁判所は、専門職後見人に指示書を出す。

(3)指示書を受領した専門職後見人は、三菱UFJ信託銀行に電話をする。

(4)三菱UFJ信託銀行から専門職後見人宛てに、信託の申込書類一式が送付されてくる。

(5)専門職後見人は、送られてきた申込書等に必要事項を記載して、必要書類と一緒に、三菱UFJ信託銀行に送付する。

必要な書類は、家裁の指示書謄本(原本)、後見登記事項証明書(原本)と専門職後見人の本人確認書類。

指示書謄本は原本提出で返ってこない。

(6) 三菱UFJ信託銀行から専門職後見人宛てに、契約書(2通)と後見登記事項証明書の原本と振込口座の案内が送付されてくる。

(7)専門職後見人は、契約書に署名押印し、三菱UFJ信託銀行に2通とも返送する。

(8)三菱UFJ信託銀行の指定口座に、信託額を振込む。

信託の場合、通常、親族後見人が本人の財産を管理しているので、親族後見人から三菱UFJ信託銀行に振込んでもらうこととなる。

その場合、専門職後見人は、親族後見人に連絡して、三菱UFJ信託銀行に振込んでもらうように伝える。

あるいは、親族後見人が振込みに行くのに専門職後見人が同行する。

もし、専門職後見人が本人の口座を管理しているときは、専門職後見人が振込むことになる。

私の場合は、親族後見人と同行して振込みに行くことが多い。

振り込みが終わったら、三菱UFJ信託銀行に、振込み完了の連絡をする。

別にしなくてもいいが、私は、している。

(9)三菱UFJ信託銀行から専門職後見人宛てに、後見制度支援信託契約書、信託の通帳、後見人変更の書類等が送付される。

(10)専門職後見人は、家庭裁判所に対して、信託契約締結の報告(契約書や通帳の写しを提出)する。

(11)専門職後見人は、家庭裁判所に対して、後見人の辞任許可の申立て、報酬付与の申立てをする。

信託契約の報告と辞任許可と報酬付与は、たいてい、同時にする。

(12)家庭裁判所から、辞任許可の審判書と報酬付与の審判書が届く。

家庭裁判所の書記官は、東京法務局に、後見人辞任の登記の嘱託をする。

(13)辞任登記完了後、家庭裁判所から、余った切手が戻ってくる。

これにより、辞任の登記が終わったことが分かる。

(14)専門職後見人は、親族後見人に連絡し、親族後見人から報酬を受領し、親族後見人に対して信託契約書等を引継ぐ。

このとき、親族後見人に、三菱UFJ信託銀行に対して、後見人変更の手続きをするようにも伝えておく。

後見人変更の書類は三菱UFJ信託銀行から既にもらっているので、渡す。

後見人変更には、私が辞任した旨の記載のある登記事項証明書が必要なので、これも取るよう伝える。

また、今後も家庭裁判所の監督は続くこと等も伝える。

(15)専門職後見人は、家庭裁判所に対して、引継の報告書を提出する。

これで終了

親族後見人は、管理している本人の口座のある金融機関に対して、後見届けをしていない場合がある。

そういうときは、振込みや解約をする前に、後見届けをする必要がでてくる(通常はこれらの手続きは同時にする)。

なので、こういう場合は、親族後見人に、実印や印鑑証明書等、後見届けに必要と思われるものも準備しておいてもらうよう伝える。

なお、以前、口座を解約する場合、後見届けは不要という金融機関と、必要という金融機関があった。

信託のための後見人は、信託が終われば、後見人を辞任することとなる。

それなのに、本人の口座のある金融機関に対して私を後見人として届出てしまうと、私が辞任後に、親族後見人は、後見人の変更の手続きをしないといけなくなる。

なので、私は、本人の口座のある金融機関に対して、私を後見人とする届出、または、親族後見人から私へ後見人を変更する届出はしていない。

親族後見人が金融機関に対して後見届出をしていなければ、これを機に後見届出をしてもらい、既にしていれば何もしない。

過去に一度だけ、東京ではない家庭裁判所において、私に財産管理権の権限が分掌されたことがあった。

なので、このときは、いったん親族後見人から本人の通帳を預かって、金融機関に対しても後見人の変更をした。

信託銀行への振込みも、私が単独で行った。

個人的には、権限分掌してなんの意味があるんだろうと思った。

私が辞めた後、また親族後見人に変更しないといけなくなるのに。

ウイルス対策ソフト

パソコンに必須のウイルス対策ソフト。

Macの場合は不要というようなことも聞いたが、業務で使用するため、入れた。

私は、Windowsではカスペルスキーを使い、MacではEsetを使っている。

カスペルスキーは、細かい設定ができて、がっちりしている感じがする。

Esetは、早くて軽い感じがする。

Esetのロボットみたいなやつ、なんだか怖い。(笑)

カスペルスキーの更新期限がもうすぐ来るので、更新をするか、あるいはMacと同じEsetにするかを考えていた。

なお、他のものにする選択肢はなかった。

パソコンを複数台使っている関係上、複数台使用可能なものにしたい。

幸いにも、両方とも、3年間5台というものがある。

値段を見ると、Esetの方が、カスペルスキーの約半額になっている。

約3年前に入れたカスペルスキーには、ネット決済保護機能がついていた。

Esetの最新版にもネット決済保護機能がついたが、これはWindows版だけで、Mac版にはついていない。

カスペルスキーの方は、Mac版にも、ネット決済保護機能が付いている。

両者のサイトで比較すると、Mac版の機能は、カスペルスキーの方がよさげ。

先日、macOS10.12に更新されたが、Esetの方は、10.12に対応するのに時間がかかっていた。

一方、カスペルスキーのサイトを見たら、Esetでは未対応の時期でも、対応していた。

Mac使用者としては、こういう点が気になってくる。

というわけで、値段の点ではEsetに魅かれていたのだが、カスペルスキーを更新することとした。

Esetは、Mac Book Pro の方で使うこととした。

5台版にしたので、Macの方にも、Esetをアンインストールして、カスペルスキーをいれることとした。

5台版は、OS関係なく使えるので、パソコンを複数台持っていてmacOSとWindowsを両方使っている身には、大変ありがたい。

母艦は、Esetを使っているときよりも、メモリを食っている。

仮想のWindows10のカスペルスキーを更新した後に、スキャナをしてみたところ、受信できなかった。

なんで?

一方、サブのWindows10の方は、問題なく受信できる。

どういうこと?

仮想マシンの方のカスペルスキーのファイアウォールをオフにしてみたところ、受信できた。

これか…。

だったら、ファイアウォールでスキャナを許可をするような設定にすればいいのか…と思い、設定画面を見たが分からず。

ネットで調べてもよく分からず。

そこで、カスペルスキーに問い合わせ。

設定方法を教えてもらったところ、できた。

Mac版カスペルスキー

Windows版カスペルスキー