2021年1月14日 / コメントする

緊急事態宣言を受け、申込んでいた研修会が、中止になった。

被後見人等の公的年金の源泉徴収票が届いた。

あ、確定申か…。

自分の場合、全て成年後見人として確定申告をしている。

と、その前に、自分もしないと。

私は、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、e-Taxで電子申告をしている。

昨年、パソコンを買替えて、macOS11になったので、対応しているかどうかの確認のため、確定申告書等作成コーナーの推奨環境を見てみる。

macOS11も対応していて、ブラウザはSafari14.0とのこと。

(Safari以外も対応してくれないかな〜と思う。)

これだと、自分の環境下で問題なさそう。

事前準備セットアップをインストール。

公的個人認証の利用者クライアントソフトのサイトを見たら、macOS11はサポート対象外となっていたが、入れた。

カードリーダを繋げて、マイナンバーカードを入れて自分の証明書が見れたので、使えるみたい。

2021年1月6日 / コメントする

昨年末、Win機で使っている黒いキーボードが汚いな…と思ったので、掃除をした。

キートップをはずす工具があるとのことで、購入。

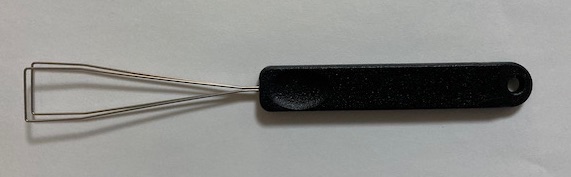

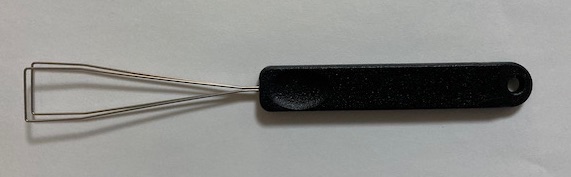

買ったのは、これ。

FILCO KeyPuller

ワイヤーをキーとキーとの間にいれてキートップにひっかけ、上に引っ張って、キートップをはずす。

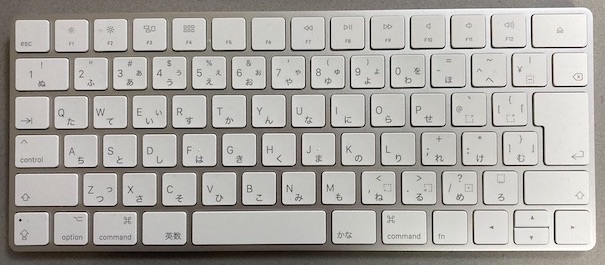

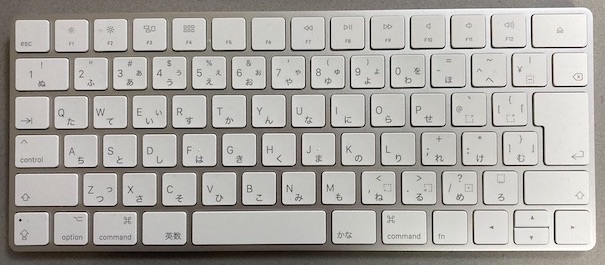

はずしたキーを戻す場所を間違えないために、念のため、キーボードの写真をとっておく。

このキーボードの販売会社のサイトに、キーボードの画像があるので、それを見れば分かるけど。

この

キープラーを使い、キートップをはずす。

結構面倒。

キーをなくさないように注意。

容器にぬるま湯を溜め、少し洗剤を混ぜて溶かし、そこにキーを投入。

軽くじゃぶじゃぶ洗う。

タオルの上に置いて自然乾燥。

キートップをはずした本体は、綿棒等で掃除。

キートップが乾いたら、画像を見ながら、本体に戻す。

キレイになった。

Macで使っている白いキーボードも掃除をしないと。

2020年12月28日 / コメントする

印鑑証明書を預かる。

うん!? 印鑑証明書上の名前と登記上の名前、漢字1文字が違っている…

あれ? 正字と旧字? 更正いるんだっけ?いらないんだっけ…

今日で仕事納め。

本年はありがとうございました。

来年も宜しくお願いします。

2020年12月25日 / パソコンの仕訳 への6件のコメント

個人事業主のパソコン購入。

パソコンの価格が10万円未満なら、消耗品費や事務用品費等で、全額経費になるとのこと。

10万円以上なら、工具器具備品等で資産計上し、減価償却をする。

ただ、10万円以上20万円未満なら、一括償却資産として処理をするとのこと。

30万円未満なら、青色申告している個人事業主の場合、少額減価償却資産の特例が使えるとのこと。

Windowsのパソコンも、買替えたくなっている今日この頃。

っつか、Win機も、買替え時期を迎えてはいるのだが…。

壊れる前に替えておいたほうがいいし。

ゲーミングチェアもいいかな、とも思っている。

モニターは、ある程度大きいほうが、作業がはかどるとは思う。

とはいえ、大きすぎると、疲れるだろう。

モニターは1つより、マルチモニターにしたほうが、はかどると思う。

MacやWin10には、仮想デスクトップ機能があるので、これを使ってもいいと思う。

複合機で受信したFaxやスキャナは、パソコンで受信しているが、Winでは受信できるが、Macでは受信できなかった。

なので、なんでダメなんだろう…と思いつつWinで受信して時が過ぎていったが、やっぱりMacでも受信したいと思い、複合機のメーカーに問い合せてみた。

そうしたら、とある設定がもれていた。

その設定をしたら、Macで受信できるようになった。

やった。

Mac上で、仮想ソフトを使って、Windowsを使っている。

旧iMacのときは、これがだんだん重くなり、Winが止まったり、ワードやエクセルが止まったりして、正直イライラしていた。

そういうこともあって、だんだん使わなくなり、Faxやスキャナの受信のためだけに使っているような感じだった。

なので、次は、MacでWinを動かすのは止めようかな、と思っていた。

Macで、Faxやスキャナも受信できるようになったので、更にそう思うようになった。

ところが、新iMacに変えたところ、Winがサクサク動く。

だったら、とりあえず、このままでいいかなとも思いだした。

入れ直すのも面倒だし。

2020年12月17日 / コメントする

なんだかんだと、今年ももうあと2週間。

株式会社の登記を申請(オンライン)したら、翌日には完了した。

早いな。

iMacと外部ディスプレイをつなぐケーブルが届いた。

これで、デュアルディスプレイができる。

やっぱり、これじゃないと。

iMacを購入したときについてきた、キーボード(Magic Keyboard テンキーなし)。

見た目はかっこいい。

このキーボードの打鍵感は、浅くて、ペチペチってな感じ。

キーを打ったときの反発感もない。

個人的には、このキーボードの打鍵感は、あまり好きではないんだよな。

今は、REALFORCE for Macというキーボードを使っているが、この打鍵感は、スコンスコンという感じで、軽くて滑らかで、でも反発感もあって、気に入っている。

これに慣れちゃったからか、他のキーボードを使う気になれない。

とはいえ、せっかく手に入ったのだから、時には使おうかなと思う。

今回のMagic Keyboard は、テンキーなし。

テンキーがない分、右手のトラックパッドへの移動距離も短くなる。

この点は、いいと思う。

2020年12月14日 / コメントする

ずっと使っていたiMac27インチ(Late2012)が、macOS11対象外となった。

買替え時か…。

Appleシリコンまで待つか、とも考えたが、ま、いいかと。

これが最後のIntel搭載型iMac27インチらしいし。

ということで、いい機会だと思い、買替えた。

本機は、自分でメモリ増設できるので、増設用のメモリも購入。

購入時にカスタマイズでメモリ増設も出来るのだが、結構高いので、メモリは標準の8Gで買って、自分で増設したほうがお得。

カスタマイズだと、32Gで60,000円だが、Amazonで買うと、物にもよるが、32Gのメモリは、14,230円だった。

ちなみに、Amazonで増設用メモリを見ていたら、どんどん残りが減っていっていた。

最初見たときは残り20点だったのが、いろいろネットで見てどのメモリにしようかと考えている数時間のうちに、残り4点となっていた。

買った後に気付いたこと。

旧iMacは、Thunderbolt2だったため、それ用のケーブルや外付けを使っていた。

が、新iMacは、Thunderbolt3のため、持っているものが使えない…。

変換アダプターがあるとのことなので、これを買わないといけない。

デュアルディスプレイをするにも、外部ディスプレイと繋げるThunderbolt3のケーブルを買わないといけない。

届いた。

開封の儀。

電源を入れて、ちょっと使ってみる。

その後、旧iMacと新iMacをLANケーブルでつなぎ、データを移行。

メモリ増設。

電源コードを外して、カバーを開けて、買ったメモリを差込む。

標準8ギガに、32ギガを増設したので、合計40ギガ。

事前にネットで見ていたら、空きスロットにそのままメモリを入れると、転送速度が2666MHzから2133MHzに下がる問題が生じるという。

で、自分もやってみたら、確かにそうなった。

macOS11にアップデート。

Thunderbolt3とThunderbolt2の変換アダプターは、ビックカメラ立川にあったので、購入。

ケーブルはネットで注文。

これが届くまで、デュアルディスプレイができない。

快適。

前より画面はキレイ。

2020年12月8日 / コメントする

新しい macOS11 Big Sur が出た。

10から11へのバージョンアップだが、自分の持っているiMacは、対応していないとのこと。

が〜ん(買えということか…)。

成年後見人等は、契約の締結をするが、契約の解除(解約)もする。

というわけで、NHKの受信契約の解約について。

テレビはない、見ていないのに、NHKの受信料が口座引落しされている状況であれば、もったいないと思い、解約を検討する。

<その1>

本人の口座から、NHKの受信料が引落されていた。

が、本人は自宅におらず、施設にいる。

施設にテレビは持ち込んでいない。

NHKのサイトによれば、「一人暮らしの人が、社会福祉施設に入居するとき、テレビを持ち込まなければ、受信契約の解約の手続が必要になる」、とのことだった。

まさにこの状況。

なので、NHKに、解約の必要がある、と電話をしたら、解約可とのことで、解約の書類を送るとなった。

解約の書類が送られてきたので、それに記載して返送した。

<その2>

NHKの受信契約者が亡くなって、同居の家族は施設等にいて、自宅が空家になったような場合。

この家族の成年後見人になったので、NHKに電話をしたら、解約できるとのことだった。

この場合、<その1>とは違い、解約に関する書類はなく、NHKから折返しの電話が来たのだが、この電話で解約、とのことだった。

なお、解約により、受信料が払い過ぎとなった場合は、還付される。

2020年12月1日 / パワータンク への2件のコメント

なんだかんだと、もう12月になってしまった。

今年も後、1ヶ月。

成年後見の件で、「確定申告書の閲覧・写真撮影」というのをした。

本人は、確定申告をしていたようだが、申告書の控えが見つからなかったので、申告書の閲覧・写真撮影をしてみた次第。

ネットで検索したところ、確定申告書の閲覧ができるとのことだったので。

申請書は、国税庁のサイトからダウンロードできる。

黒のボールペンは、POWER TANKというものを、普段使っている。

JETSTREAMも使っているが、POWER TANKの方が好みなので、結局、こちらを使っている。

赤のボールペンは、JETSTREAMを使っていたが、インクが無くなったのを機に赤もPOWER TANKにしようと思い、買いに行った。

ロフト、ビックカメラ内文具売り場、ドン・キホーテ、オリオン書房内の文具売り場に行ってみたが、POWER TANKがなかったり、黒は売っているものの、赤は売っていなかったり…。

店員さんに聞いても、ここにあるだけ、というし。

楽天ショップとかAmazonでは売っているが、1本でいいし、送料かかるし…。

アスクルで、他の文房具等を買うときに一緒に買った。

2020年11月10日 / コメントする

とある土地の登記情報を取って見たら、こうなっていた。

甲区1番

登記の目的「合併による所有権移転登記」

受付年月日・受付番号は「余白」

なんぞや。

登記の目的が「合併による所有権移転登記」となっている土地は、複数の土地が合筆されたということ。

受付年月日・受付番号が余白(空欄)になっているということは、この合筆が国土調査による合筆、地図作成による合筆である、とのこと。

このことは、登記事項証明書等の表題部に書かれている。

通常、合筆されると、新しい登記識別情報通知が発行される(登記済証が発行されていた)。

しかし、この国土調査による合筆の場合、登記識別情報(登記済証)は発行されない。

なので、受付年月日・受付番号が余白となっている。

合筆後の土地の登記識別情報(登記済証)は

(1)合筆後に新たにできた登記識別情報(登記済証)

(2)合筆前の全ての土地の登記識別情報(登記済証)

のどちらでもよいとされている。

しかし、国土調査等による合筆のときは、登記識別情報(登記済証)が発行されないため、この土地の登記識別情報(登記済証)は、合筆前の全ての土地の登記識別情報(登記済証)となる。

従って、こういう土地を売却する場合は、どの土地が合筆されてできた土地かを調べなければならないこととなる。

この土地の登記情報、閉鎖登記情報、登記事項証明書、閉鎖登記簿謄本を取って、合筆前の土地を調べ、その合筆前の土地の閉鎖登記簿謄本を取って、その土地の登記識別情報(登記済証)を特定することとなる。

また、土地については、分筆もある。

これは、一つの土地が、新な複数の土地になることだが、この場合、分筆したからといって、新しい登記識別情報が発行されるわけではない。

なので、分筆後の土地の登記識別情報は、分筆前の土地のものとなる。

なお、会社の合併を原因とする所有権移転登記というものもあり、これも、「(会社の)合併による所有権移転登記」だが、この場合は、登記の目的は「所有権移転」で、「年月日合併」と登記原因も表示される。

最近のコメント