ホーム » 司法書士 (ページ 38)

「司法書士」カテゴリーアーカイブ

保佐・補助から成年後見への類型変更

今日から9月。

今年も残すところ、4か月…。

ユニバーシアード台湾

台湾でユニバーシアードが行われていた。

日本は頑張って、メダル獲得ランキング1位とのこと。

公益財団法人日本オリンピック委員会

アメリカ(ペンシルバニア州)で、リトルリーグ世界選手権大会が行われ、日本代表(東京北砂)が優勝したとのこと。

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会

被保佐人・被補助人が行う行為について、保佐人・補助人が代理する場合、保佐人・補助人にその行為についての代理権が付与されていなければならない。

例えば、被保佐人・被補助人所有の不動産を売却するとき、保佐人・補助人にその代理権がなければ、保佐人・補助人は、本人を代理して不動産売却はできない。

代理権については、審判書、登記事項証明書で確認ができる。

保佐・補助の代理権については、保佐・補助開始申立時に、どういう代理権が必要かを勘案して決める。

具体的には、家庭裁判所にチェック式の代理行為目録があるので、それに必要な代理権にチェックしてそれを家裁に提出する。

しかし、それから年月が経って、何かしらの事情が起こって、それに対して保佐人・補助人が対処しなければならないことが起こることもあるが、そういった場合、保佐人・補助人は、そのことについての代理権があるかどうかを確認する。

そして、その代理権がなかった場合はどうするか、である。

例えば、親族の死亡により被保佐人・被補助人が相続人となったので遺産分割協議の必要が生じたが、保佐人・補助人にはその代理権がなかった場合どうするか、ということである。

本人が当該行為をできればいいが、それは難しい、保佐人・補助人が代理した方がいいと思った場合、どうするか。

そういった場合、新たに代理権を付与してもらうため、家庭裁判所に代理権の追加付与を申立てる。

家庭裁判所に、遺産分割協議の代理権が必要なので下さいなと審判を求め、その審判が出たら、保佐人・補助人は、遺産分割協議を代理できることとなる。

だが、このとき、もし本人の判断能力が申立時から衰えており、成年後見の状態だったらどうだろうか。

保佐・補助の代理権追加の場合、それについて本人の同意が必要となるが、本人がそういった同意ができるような状態ではなかったら、どうしよう。

後見で使う診断書上、後見相当だったら…。

そういうときは、保佐・補助から、成年後見へ類型変更するしかないだろうと思う。

成年後見の場合は、保佐・補助と違い、包括的な代理権が認められている。

それで、成年後見人として、遺産分割協議を行うこととなる。

保佐・補助から成年後見への類型変更だが、それは言葉だけで、類型変更という手続があるわけではない。

手続的には、新たに、後見開始の審判を申立てることとなる。

後見開始の審判については、保佐人や補助人も申立人になれるので、保佐人・補助人が申立を行えばいい。

その申立は、新規申立となるので、後見開始の審判申立時に必要な書類は全て必要となるとのこと。

保佐人・補助人のときに定期報告で財産目録等を提出しているが、それは援用できないようである。

登記されていないことの証明書についても、被保佐(補助)人だったら保佐(補助)について除いた証明書を取得する。

iMac Pro

iMac Pro が、今年の12月に発売予定とのこと。

黒(スペースグレイ)の見た目が格好良い。

キーボードも同色で、思わず欲しくなる。

だが、これは動画とか映像とかを専門にしている人用なのかなと思う。

気になるお値段は、4,999ドル、日本円で約55万円だとか……。

私は、Macで使っているトラックパッドをWindowsと共有し、Winでも使っている。

なので、Winも、Macのトラックパッドで操作している。

そうすると、ついつい、いつものクセで、WinなのにMacのつもりで操作をしてしまうが、その操作がWinで作動するわけはない。

ところが、実はMacの方で作動しているのであった。

トラックパッドに、3本指を下にスワイプでウィンドウを閉じる、と設定している。

Winでブラウザを使用時に、ウインドウを閉じようと、トラックパッドを指3本で下にスワイプしても、そのウィンドウは閉じない。

しかし、その操作がMacで作動し、Macの画面で開いているアプリのウィンドウの方が閉じてしまうのである。

こういうとき、たいていが閉じて欲しくないウインドウなだけに、あ〜あ…と思ってしまうのである。

そんなときは、マウスポインターをMacに戻して、閉じてしまったウインドウを再度開き、またWinに戻る、ということをする。

結構イライラして、共有をやめてしまおうかと思ってしまう。

職務上請求書 1号様式と2号様式

司法書士の職務上請求書という用紙がある。

これには、1号様式と2号様式がある。

1号様式は、司法書士法3条による司法書士業務を遂行するために必要があるときに用いることができる

具体的には、登記や簡裁代理関係業務等のときである。

例えば、司法書士が、相続登記のために、戸籍謄本や住民票を取得するとき、この職務上請求書を使用する。

この用紙に記載して請求すればいい。

2号様式は、司法書士法3条以外の業務、例えば、司法書士法規則第31条による財産管理人(同法1号)や後見人(同法2号)等の業務を遂行するために必要があるときに用いることができる。

例えば、司法書士が成年後見人になっていて、成年被後見人の住民票や戸籍謄本等を取るとき、この用紙を使用する。

この用紙を使用する場合は、この用紙と、自分が成年後見人であることを証する後見登記事項証明書を添付する。

なお、このときに添付した後見登記事項証明書は原本還付可能。

となっているので、業務によって、使い分ける。

何年か前に、某役所に2号様式で戸籍謄本等の申請をしたら、この用紙は…という連絡があった。

聞けば、私が申請した用紙は、改定前の古い用紙で、今は新しい用紙になっているので、これでは交付できないとのこと。

え…まじっすか、知らなかった…。

なので、慌てて東京司法書士会に連絡して、新しい2号様式の職務上請求書を取り寄せたことがあった。

AとBが一緒の世帯で世帯主がAさんになっている場合で、Bさんが亡くなったとき。

某役所で、世帯主Aさんで住民票を申請したら、AさんとBさん(死亡)が一緒に掲載された住民票が交付されると思ったら、Bさんについては除票になるとのこと。

つまり、Aさんの住民票とBさんの除票2通となってしまう。

え〜。

一緒にならないのか?と聞いても、ならないという。

全国的にそうらしい。

前に、こういう場合で、某区の一緒になっている住民票を見たことありますよ。

そんなはずは……、それを見せてください。

いやいや、持ってきてるわけないやんけ〜と思いつつ、まいいや。

1通のほうがいいけど、2通になってもかまわないし、どっちでもいいし。

欠格事由

住宅宿泊事業法というものが来年施行予定とのことだが、その法律をネットで読んで(見て)いた。

そうしたら、その第4条に、欠格事由として、成年被後見人及び被保佐人とあった。

へえ〜、そうなんだ。

成年被後見人・被保佐人が欠格事由なものって、何があるんだろう?

司法書士はそうだし(司法書士がそうなら、他の国家資格もそうでしょう)、会社の役員もそうである。

他は知らないな…。

ということで、ちょっとネットで調べてみた。

司法書士の場合、司法書士法第5条2号において、成年被後見人・被保佐人は、司法書士となる資格を有しない、とある。

成年被後見人・保佐人は、取締役になることができない(会社法第331条1項2号)、監査役になることができない(会社法第335条1項)、執行役になることができない(会社法第402条4号)。

国家公務員法上、成年被後見人・被保佐人は、官職に就く能力を有しない(国家公務員法第38条1号)。

地方公務員法上、成年被後見人・被保佐人は、職員となり又は競争試験もしくは選考を受けることができない(地方公務員法第16条)。

建設業法上、許可を受けようとする者や許可の更新を受けようとする者が成年被後見人・被保佐人の場合、国土交通大臣または都道府県知事は許可をしてはならない(建設業法第8条1号)。

これ以外にも、自分が知らないだけで、他にも成年被後見人・被保佐人が欠格事由に該当するものって、あるのかなと思う。

他に調べてはいないが、建設業のように許認可を要するような事業の場合、成年被後見人・被保佐人が欠格事由に該当しているものと思われる。

そんなわけで、成年後見の相談を受けたときや成年後見人・保佐人になるときは、本人が無職ならいいが、そうでない場合は、欠格事由に該当するかを確認しなければならない。

もし株式会社の取締役が、後見開始・補佐開始の審判を受けたら、取締役を退任しなければならない。

その退任によって、取締役の人数が不足することになるのなら、新任取締役を選任しなければならない。

単語登録

必要になったときに見てみると、あ、期限切れだ…となる、後見等登記事項証明書。

そんなときは、オンラインで証明書を申請し、証明書は書面で交付を受ける。

申請を午後3時くらいまでにすれば、証明書は当日発送できるそうだ。

よく使う言葉。

使っているIMEではきちんと変換されないような言葉。

独特の言葉。

入力する文字が長い場合、その長い入力を省略するために一文字や数文字で変換できるようにする。

そんなときは、使っているIMEにおいて、単語登録(ユーザー辞書登録)をする。

例えば、自分の名前や事務所名は、「うえ」と登録している。

「うえ」と入力して変換すれば済むようにしている。

事務所所在地は、全部打つと長いので、「とう」で登録し、事務所所在地に変換されるようにしている。

電話番号やFAX番号も、全て打ち込まなくてもいいように、「でんわ」「ふぁっくす」で登録している。

メールアドレスなんかは、最初の一文字を登録しておく。

テキスト入力で使用頻度の高そうなものを随時登録していけば、入力時間も省けるわけである。

Fax番号については、「ふぁっくす」と入力して変換すると、FAX:042-540-1850と表示されるようにしている。

ところが、Fax番号を表示するときだったらこれでいいのだが、単に「Faxを送ります」という文章を書きたいときでも、「Fax」と入力してreturnキーを押したら、FAX:042-540-1850と勝手に変換されてしまうのである。

なので、そのたびに、いちいち直さなくてはならないので、結構煩わしい。

何だこれは?と思って、検索したら分かった。

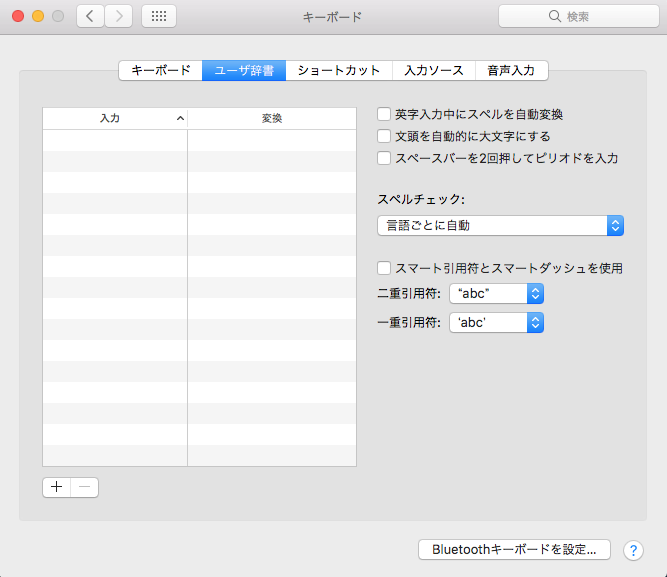

どうやらこれは、「英字入力中にスペルを自動変換」にチェックがされていることが理由らしい。ということなので、ここのチェックをはずした。

また、せっかく辞書登録をしているのに、変換されなくなった。

何で?と思い、ネットで検索。

そうしたら、ユーザー辞書の一覧を全部選択して、デスクトップにドラッグして保存(ユーザー辞書.plistというファイルができる)。

で、ユーザ辞書をすべて消す。

そして、保存したユーザー辞書.plistというファイルを、ユーザー辞書にドラッグする。

とすればいいとのことだったので、そうしてみたところ、戻った。

死亡による終了登記

成年後見(保佐・補助)は、本人が死亡したら、終了する。

終了したら、成年後見人(保佐人、補助人)はその登記を申請することとなる(後見登記等に関する法律8条)。

これは、東京法務局に申請書を提出あるいは郵送する、またはオンラインで申請できる。

人が亡くなったら死亡届を提出する。

A3用紙で、左半分が死亡届で、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっていて、死亡診断書の欄に、医師が色々記載する。

この死亡診断書は、死亡を証する書面としても使える。

死亡を証する書面としては、他に、死亡記載のある戸籍謄本もあるが、これが取れるようになるには、死亡届提出後1週間〜10日くらい後になるので、その間に死亡を証する必要がある場合は、死亡診断書を提出する。

なので、後見人等としては、死亡診断書のコピーを1通はもらっておく必要がある。

家庭裁判所に、本人死亡報告するときにも、死亡診断書か死亡記載のある戸籍謄本を提出する。

死亡届は本籍地・死亡地・届出人の住所地の役所に提出しなければならないとのことだが、これは、だいたい、葬儀社が代行しているようだ。

死亡届は、役所に365日24時間提出できるが、閉庁時間に提出した場合、万一不備があったら開庁時間に連絡が来るようなので、その場で修正ができるように、開庁時間に出す方がいいらしい。

後見人・保佐人・補助人・任意後見人も死亡届人になれる(戸籍法87条2項)が、私はまだしたことはない。

死亡届が出されたら、火葬埋葬許可証が交付される。

これをもって火葬し、火葬が終了したら、火葬場から、埋葬許可証として渡される。

火葬場で骨を骨壷に入れてくれる人が、埋葬許可証を骨壷を入れる箱の中に入れておいてくれる。

納骨のときに、お寺や霊園に持って行く。

死亡届が提出されてから、死亡の処理がされて、死亡記載のある戸籍謄本が取れるようになるには、1週間〜10日くらいかかる。

なので、その頃を見計らって、まずは本人の死亡記載のある戸籍謄本等の取得から開始する。

後見人等が相続人調査のために戸籍謄本等を取る場合は、後見等の登記事項証明書が必要になる。

戸籍謄本等を取るときはいろんな市区町村に申請することになり、そのたびに後見等の登記事項証明書が必要になるので、原本であれば大量に必要になるが、これは無料ではないし、市役所等は原本と写しを出せば原本を還付してくれるので、原本を数通取って、どんどん使い回す。

登記事項証明書が1通しかないと、1ヶ所ずつしか申請できないことになるので、数通あったほうがいいと思う。

死亡による終了登記申請の場合、添付書類として、死亡が分かる戸籍(除籍)謄抄本または死亡診断書が必要であるが、法務局が住基ネットで死亡の事実を確認できるときは、戸籍謄抄本の添付は省略できる。

今はもう、全国の市町村が全て住基ネットに加入しているとのことなので、死亡による終了登記の場合、実際には、添付書類は不要となる。

添付書類(死亡診断書)が必要になるのは、死亡届提出後戸籍に死亡処理がされるまでの間に終了登記を申請するときとなる。

そういうことからすると、後見人等は相続人調査のために、必ず本人死亡記載のある戸籍謄本等を取る必要があるのだから、死亡による終了登記は、本人死亡記載のある戸籍を取ってから、添付書類を付けずに申請するのがいいと思っている。

死亡による終了登記をオンライン申請するときで、添付書類を添付するとき、半ラインでいいのだろうか、それとも、全部オンラインなのだろうか。

私は、死亡による終了登記を戸籍謄抄本の添付省略でしか申請したことないので分からないが、たぶん、全部オンラインなのだと思う。

法務省のサイトによると、こうあった(同サイトより引用)。

(5) 登記の事由を証する書面

変更の登記又は終了の登記の申請には,登記の事由を証する書面を添付する必要がありますが,オンラインによる住所の変更の登記又は本人の死亡による終了の登記の申請については,登記官が自ら住所の変更又は死亡の事実を確認することができることから,登記の事由を証する書面の添付は,必要ありません(注)。

(注) その他の事由による変更の登記又は終了の登記については,添付情報として電子化した戸籍謄抄本が必要となりますが,現時点では,これを発行している市区町村はありません。

これだと、全部オンラインって読める。

久しぶりな winmail.dat

とあるメールを受信したら、添付ファイルが、winmail.dat になっていた。

何じゃこりゃ。

というより、凄い久しぶりに見た、これ。

送信者がマイクロソフトのOutlookを使っていて、受信者がそれ以外のメールソフトを使っているときに起こる問題で、送信者側のOutlookの設定の問題とのこと。

私は、MacでAirmailというメールアプリを使っているので、こうなってしまった。

といっても、原因は送信者側なのだが。

なお、VLCメディアプレーヤーを入れているので、このwinmail.datが、VLCのアイコンになっている。

送り主に、もう一回送ってと頼んで再送してもらうも、同じ。

添付ファイルを開けない。

う〜む、困った…。

ちょい待ち。

そうだ、Windowsの方だったらどうだろう?

ってことで、Winを起動して、メールソフトBecky!を起動してメールを受信したら、添付ファイルの箇所に、Rich Text1.rtf というファイルと送られてきた文書ファイルがついていた。

このリッチテキストが原因かと思いつつ、添付ファイルもちゃんと開けた。

Macではダメだったが、Winでは大丈夫だったので、ま、これでいいや。

送信者側に言うのも、なんだか面倒だし。

この、winmail.datのこと、結構前から問題になっているけど、まだ直っていないのかと思った。

なんだかな…って感じ。

ってか、Becky!では、winmail.dat を展開してくれる対策が取られているということである。

さすが。

Becky!がMacでも使えるようになればいいのになと思ふ。

収支状況報告書

Vivaldiでまた、1Passwordが使えなくなったような感じになったので、拡張機能での1Passwordを有効にするのチェックをはずし、またチェックをしたら、使えるようになった。

何だったのだろうか。

収支状況報告書とは、後見事務において、本人の収入及び支出の状況を表にしたもの。

東京家裁においては、以前は、定期報告のときに必須提出書類だったが、いつ頃からか、これを提出しなくてもよくなった。

しかし、そうはいっても、収支状況の把握のために、家裁への報告の有無に関わらず、私は作成していた。

以前、定期報告をしたら、家裁から、収支状況報告書を追加で出すように言われたことがあった。

収支状況を把握したかったらしい。

作っておいてよかった。

東京家裁のWebサイトを見たら、定期報告で使う書式の箇所に、裁判所から作成・提出指示があった場合に使用する書面として、収支状況報告書がアップされていた。

見たら、H28.05版とあったので、その頃に、アップされていたのだろうか。

気付いていなかった。

私は、今の形式のものではまだ作っていない。

今度の定期報告時から、変えよう。

私の場合、従来の収支状況報告書を自分なりにアレンジして作っている。

というか、家裁サイトにあがっている書類(主にエクセル)は、ダウンロードして使うが、自分で使いやすいようにアレンジをしちゃっている。

家裁は、こういった書類を、たぶんWinのOfficeで作っているのだろうが、私はMacなので、スタイルがずれちゃうときもあるし、フォントもMS明朝は使わないので、変えてしまう。

それに、なぜか知らないが、家裁のWordやExel文書の拡張子は(いまだに、).doc・.xlsなので、私は、ダウンロードした書類を保存するときは、.docx・.xlsx形式に変えて保存している。

冷やしマンゴークリームパン

今日も雨@立川市。

8/8に、WebサイトをWordPressで作成し、ブログもそっちに組み込んだ。

ただ、これまでのブログの投稿については、新しい方に移行していなかった。

が、今回、旧ブログ投稿も、新しい方に移行できた。

WordPressでWebサイトを作るとき、URLが、uemura-office.com/wp になっていた。

しかし、この「wp」を消して、uemura-office.com にしたかったので、その方法をネットで検索したところ、分かった。

というよりも、初期設定の問題だった。

私は、サーバーを、Xサーバーというところで借りているが、ここでは、WordPressを自動インストールできるようになっている。

インストールするとき、インストールURLというのを設定するのだが、これは、こう表示されている。

http;//uemura-offide.com(あるいは、www.uemura-office.com)/□

この□欄に文字を入力できるようになっているので、私は、ここに、WordPressであるために、wpと入力した。

だから、uemura-office.com/wp となってしまったのだった。

□に、何か文字を入力しなければならないと思い込んでいたのだが、実はそうではなかった。

ではどうすればいいかというと、この□に文字を何も入力しなければよかったのであった。

これまで、Webサイト(html)作成ソフト(KompoZer)を使ってWebサイトを作り、ブログをWordPressで作っていた。

Webサイトの方は、ほとんど更新していない一方、ブログの方は、こちらも毎日ではないが、Webサイトよりは更新をしていた。

ならば、これを一緒にしてしまおうということで、WordPressに統一した。

WordPressの方が、サイトを作りやすいし、更新も簡単にできる。

ただ、用意されたものを使うならば問題はないが、ちょっとカスタマイズしようとなると、CSSとかHTMLの知識がないと分からないため、とたんにハードルが上がる感じ。

Vivaldiで 1Password for Mac が使えない場合の対処

1Passwordは、IDやパスワードを入力するサイトについて、そのURL、ID、パスワードを登録して管理するソフト。

IDとかパスワードは増えていくし、覚えておけないしで、こういうソフトで管理をしておく。

この1Passwordを使うにためには、パソコンにインストールし、そして、各ブラウザの拡張機能でも登録をしておく。

例えば、amazonとか楽天にログインしたいときとか、東京司法書士会の会員用サイトに行きたいときとか、いちいち、サイトを開いてIDとパスワードを入力しなくても、1Passwordを起動して(各ブラウザの拡張機能に1Passwordを入れたら、ブラウザに1Passwordのアイコンができるので、それをクリックする)、登録したサイト名をクリックすれば、サイトが開いてIDとパスワードが自動で入力されるので、ログインをクリックする(ものによっては、自動でログインされる)。

そんな1Passwordが、ブラウザのVivaldiで使えなくなった。

Vivaldiで使えなくても、SafariやGoogle Chrome では使えていたので、1Passwordを使うときはブラウザを変えていたのだが、ブラウザの使い勝手としては、慣れの点もあり、Vivaldiの方が使いやすいと感じていたので、やっぱりVivaldiでも1Passwordを使えるようにしようということで、対処することとした。

というわけで、ネットで検索。

If you see “1Password can’t save or fill” when you open your browser

英語のWebサイトだけど、これが開発元の公式アナウンスのようだ。

それを日本語にしてくれているサイトもあった。

このサイトによると、これは、1Password for mac を6.8バージョンにアップデートしたときに生じる問題とのこと。

確かに、自分の使っているバージョンも、6.8だった。

日本語にしてくれているサイトを参考にして、Vivaldiで1Passwordを使えるようにやってみたら、できた。

よかった。

ということで、Vivaldiで1Passwordを使えるようにする方法は、以下のとおり。

翻訳サイトで翻訳してみた。

(1) 1Passwordアプリとブラウザの両方が、アプリケーションフォルダにあることを確認する。

(2) Finderで、移動>フォルダに移動を選択する。

次のパスをコピー&ペーストして、returnキーを押す。

~/Library/Application Support/Google/Chrome/NativeMessagingHosts/

(3) (2)のフォルダ内にある 2bua8c4s2c.com.agilebits.1password.jso をデスクトップにコピーする。

(4) 移動>フォルダに移動を選択し、次のパスをコピー&ペーストする。

~/Library/Application Support/Vivaldi/

(5) NativeMessagingHosts というフォルダを開く。このフォルダがない場合は、作成する。

(6) (3)でデスクトップにコピペした 2bua8c4s2c.com.agilebits.1password.json を、(5)のNativeMessagingHostsフォルダにドラッグする。

(7) Vivaldiを再起動する。

私の場合、(5)の NativeMessagingHosts というフォルダはなかったので、作成した。

やっぱり、Vivaldiがいい。

最近のコメント