ホーム » パソコン (ページ 13)

「パソコン」カテゴリーアーカイブ

管轄 MacとWindows(3)

登記には管轄がある。

立川市の不動産に関する登記や立川市に本店のある会社の登記は、東京法務局立川出張所が管轄となる。

東京の場合、不動産と商業・法人は、管轄が同じである。本局・出張所で合計23ある。

しかし、例えば、神奈川県を見ると、現在では、商業・法人登記の管轄は2つで、横浜地方法務局本局(横浜市と川崎市)と湘南支局(横浜市と川崎市を除く神奈川県全域)しかない。

以前、相模原支局に、管轄が変わったことを知らずに、商業・法人登記を申請しに行ったら、「湘南支局に移ったぜ」というような掲示を見て、えっ、まじ?!と驚いて慌てたことがあった。

どうやって辻堂まで行くんだよ…と分からないし、戻ってオンライン申請をした方が早いかもと思い、急いで戻って、オンライン申請をした。

全国的に見ると、出張所の統廃合が行われている。

出張所がなくたって支局に統廃合されたり、商業・法人登記の管轄はその県の本局のみだったり。

例えば、長野県だと、本局と支局しかないし、商業・法人登記の管轄は長野県の本局のみとなっている。

MacとWindowsの比較ネタその3

ソフトのインストールとアンインストールについて

Windowsの場合

.exeファイルをダウンロードし、それを実行すると、インストールされる。

アンインストールは、アンインストーラーがあればそれを実行する。

あるいは、コントロールパネルで、プログラムのアンインストールをする。

Macの場合

ダウンロードしたものが、.appファイルだったら、そのまま使える。

App Storeからダウンロードしたものはそう。

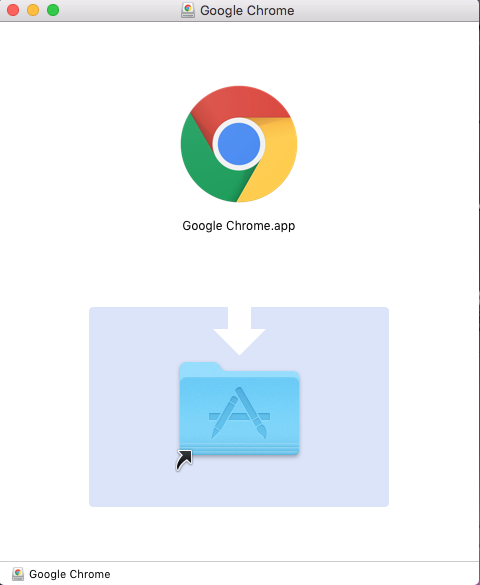

.dmgファイルだったら、それを開くと、そのアプリのアイコンとアプリケーションフォルダ、そして、アイコンからアプリケーションフォルダに向かって矢印が表示されたウインドウが開くので、そのとおり、アイコンをアプリケーションフォルダにドラッグ&ドロップする。

それでインストールとなる。

アンインストールは、Windwwosと違い、アプリをゴミ箱に捨てるだけ。

なお、アンインストーラーがあればそれを使えばいいのはWindowsと同じ。

ただ、それだと、関連ファイル等が残るので、AppCleanerのようなアプリを入れてアンインストールをする。

例えば、Google Chrome をインストールする場合は、こんな感じ。

この、インストールとアンインストールは、MacとWindowsとでは全く違うので、Mac移行時は、結構とまどった。

特に、アンインストールの方法は分からなかった。

が、アイコンをアプリケーションフォルダに移動するだけ、ゴミ箱に捨てるだけのMacの方が簡単かなと思ふ。

裁判所や各役所に提出する書類や申請書等は、裁判所や各役所のサイト上に、PDFにて掲載されているものがある。

民会会社でも、申込書等の類のものが、PDFで掲載されている場合がある。

また、私は、FAXをPDF形式でパソコンで受信するよう設定してある。

スキャナで取り込んだ書面も、PDF形式でパソコンで受取るよう設定してある。

そういったPDFの書類に何かを書き込む場合、いったん印刷して手書きして…ということでもいいが、なんだかんだと面倒。

せっかくパソコンを使っているのだから、そのPDFに直にパソコンを使って書き込みをしたい。

当初は、Acrobat Reader を使っていたため、これはできなかった。

だが、電子署名をする必要がでてきたため、電子署名に対応したものが必要となり、AcrobatのStandardを入れた。

ReaderはPDFの閲覧だけだったが、Standardにしたら、PDFに直接テキストを書き込むことができるようになり、便利になった。

これは、Windowsのはなし。

一方、Macの場合。

Macには、標準でプレビューという機能が搭載されていて、これを使うと、PDFの簡単な編集ができる。

直接テキストを書き込むこともできる。

この「標準で」というのが大きくて、つまり、他のソフトを入れる必要がないということである。

私なんかが普通に使う程度であれば、Acrobatも、他のソフトもいらない、ということである。

なので、Macにしてからは、PDFに関しては、もっぱらプレビューで足りるので、Acrobatは入れていない。

まあ、Windowsの方にStandardがあるので、どうしてもって場合は、Windowsを使えばいいし。

ただ、今だと、無償の Acrobat Readerでも、テキストの追加等ができるよう。

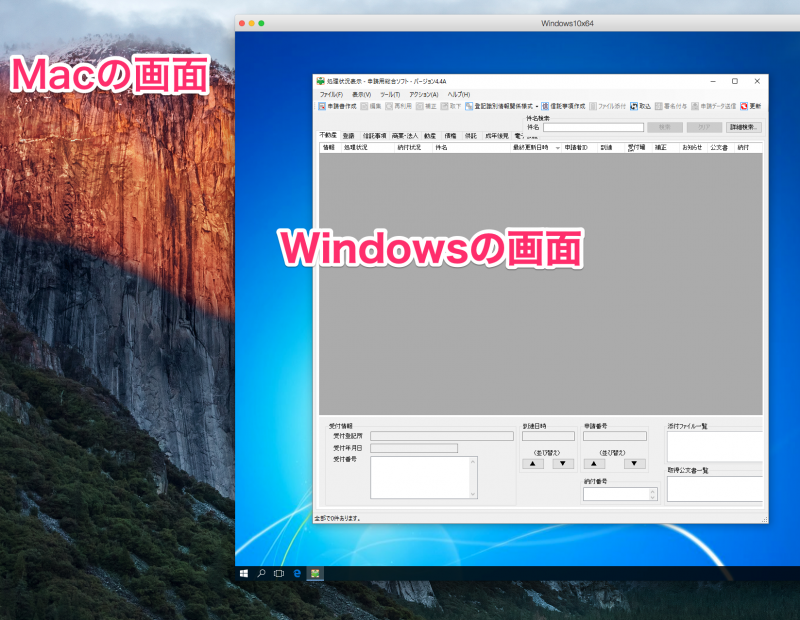

Mac上のWindows10からオンライン申請

オンライン申請とは、不動産登記、商業・法人登記、成年後見等に関する登記、不動産・商業・法人・後見等の登記事項証明書等をインターネットを利用して電子申請することをいう。

いつもは専用ソフトを使用して行っているオンライン申請。

なので、申請用総合ソフトはダウンロードして入れてはいるものの、これを使ってオンライン申請をするということは、全くといっていいほど無い。

Macにしてからも、Mac上のWindowsでオンライン申請を試してみようかなと思いつつ、してはいなかった。

今回、MacOS10上で使用しているWindwos10で、後見登記事項証明書のオンライン申請をしてみた。

結論から言えば、できた。

できるとは聞いていたけど、いざ自分でやってみたら、ちょい感動。

ただ、途中で、電子署名ができないという問題が生じた。

電子署名の確認はできるのに、申請用総合ソフトで電子署名をしようとすると、「ICカードリーダの初期化に失敗しました。ICカードがICカードリーダに差し込まれているか確認してください。」と表示されてしまう。

FAQに掲載されている質問状態。

何度カードの出し入れ、ICカードリーダライタを差し直しをしてみても、ダメ。

なので、いったん、専用ソフトでオンライン申請をした。

こちらは問題なくできた。

その後、サポートデスクに問い合わせたら、電子署名ができた。

電子署名ができなかった理由は、ICカード切替をしないといけなかったのに、これをしていなかったから、とのこと。

分かれば、ごく簡単な理由だった…。

ってことで、先ほど申請したものについては手数料を納付をしないで放置することとし、再度、申請用総合ソフトにて電子署名をして申請をし、手数料を電子納付した。

(納付しないでおけば自動的に却下になるとのこと)

ちなみに、MacOSそのものからでは、申請用総合ソフトを使用したオンライン申請はできません。

利用環境にはないですし。

申請用総合ソフトをダウンロードしても、インストールしようとすると、「このプログラムは展開できません」となる。

Automater

MacOS、今はmacOSか、に標準で搭載されているアプリ。

Automator は、簡単に作業を効率化できるパーソナル自動化アシスタントです。

Automator を使えば、単純なドラッグアンドドロップ操作で「自動化レシピ」を作成し、実行できます。

自動化レシピは、単純なタスクも複雑なタスクも、必要なときに必要な場所で実行してくれます。

(appleのサイトより引用)

ある動作を登録することにより、それが自動化される。

パソコンを起動したとき、起動するいくつかのアプリがある。

ブラウザとかメーラーとか。

普通だったら、各アプリのアイコンをクリックしていって、これらを起動する。

が、このAutomaterを使うと、これが自動で起動できるという。

Automaterを開き、アプリケーションを選択する。

表示されているウインドウで、「アプリケーションを起動」をクリックし、起動したいアプリを登録していく。

そして、それを保存する。

Automaterのアイコンができる。

これをクリックすると、さきほど登録したアプリケーションが次々と起動していく。

私は、ブラウザ、メールソフト、仮想ソフトを登録し、デスクトップにこれを保存している。

一日の終わりには、Macの電源は落とさずスリープにはするが、各アプリは終了するようにしている。

なので、翌朝に、Macを起動したら(スリープから起こしたら)、まず、このアイコンをクリックする。

そうすると、登録したアプリが、次々と起動していく。

各アプリを別々の仮想デスクトップに割り当てているため、各アプリが起動するたびに、デスクトップが切り替わっていくのも、ちょっと面白い。

これが結構便利なのだが、ただ、これくらいしか使えていない。

Automaterの説明で、ファイル名の一括リネームでの使用例があげられるのだが、いつだったかOSが新しくなったとき、Finder上で一括リネームができるようになったので、Automaterを使わなくなった。

macOS Sierra

日本時間9/21未明に、macOS Sierra(10.12)がリリースされた。

無料で配布されている。

MacOSⅩというのが、macOSと変わったようだ。

私が使用しているMacは、いずれもアップグレードできるので、してみよう。

ってなわけで、早速母艦に入れようと思うも、不具合が出たら困るし、母艦で使っているウイルス対策ソフトのサイトによれば、「macOS Sierra 10.12へのバージョンアップは控えるように」、とのことだったので、母艦に入れるのは止めた。

そこで、不具合が出ても困らない、もう一台のMacにインストールしてみた。

なお、上書きインストール。

問題なくインストールできた。

時間は、そんなにかからなかったと思う。

計っていないので正確なことは言えないが、1時間くらいであろうか。

インストール途中で、「書類とデスクトップファイルをiCloud Driveに保存」するかどうか聞かれた。

これは、iCloud Drive経由でデスクトップや書類フォルダ内のファイルを同期してどこからでもアクセスできるようになる機能を使うかどうかとのことだが、個人的には、クラウドは余り使いたくないので、これはオフにした。

今のところ、普段使っているようなアプリは、問題なく使えている。

AlfredやBetterTouchTool も使えている。

Office for Mac 2011のWord、Exelも使えた。

心配していた複合機のプリンターも、エル・キャピタンのドライバーのままで印刷できた。

Karabinerというキーマッピングアプリを使っているが、事前に調べたところ、これは未対応とのことだったので、確かめたら、確かにそうだった。

このアプリを使って、USキーボードの2つの⌘(コマンドキー)に、「英数」「かな」を割り当てていたので、これが使えないのは、支障となる。

ただ、親切なことに、代替アプリが紹介されていたので、それを入れることで対応できた。

MacでSiriが利用できるとのことなので、使ってみた。

パソコンに向かって話しかけてみた。

「天気予報」って言ったら、今日の天気を教えてくれた。

こんにちは、さようならとか挨拶したら、挨拶し返してくれた。(笑)

ただ、これは普段は使わないだろうな。

音量の表示が縦から横に変わった。

ウイルス対策ソフトが対応になれば、母艦にも入れようかな。

MacとWindwos(2)

また台風が近づいているようで。

またまた、パソコンネタ。

MacとWindwosの比較ネタその2。

比較することでよく分かる。

WInからMacに変えたとき、操作に戸惑ったうちの1つが、ショートカットである。

例えば、コピー・ペーストはこうなっている。

Win:Ctrl+c Ctrl+v

Mac:command+c command+v

Winでコントロールキーを使っていたショートカットは、Macではコマンドキーになる。

その他、印刷、上書保存、全体を選択、ファイルを開く、新規ウインドウも、同じだった。

こういった、Winでよく使っていたショートカットは、Macではコマンドキーにすればいいんだということが分かったら、案外覚えやすかった。

しかし、全く別のものもある。

これが余計に戸惑った。

例えば、ファイルやフォルダの名前の変更。

Win:F2

Mac:enter

エクセルでセルを編集状態にする

Win:F2

Mac:control+u

ブラウザの更新

Win:F5

Mac;command+r

但し、Macのキーボードの設定で、「F1、F2などのすべてのキーを標準のファンクションキーとして使用」にチェックをしておけば、標準のファンクションキーとなる。

また、fnというキーがあるので、これとファンクションキーを一緒に押す方法もある。

Macの場合、標準では、ファンクションキーは、音量調整とか輝度調整とかになっているので、この操作によって、通常のファンクションキーとなり、F5でブラウザの更新ができるようになる。

つまり、Winと同じように使えるようになるのだが、全部そうなるわけではないようである。

そう設定を変えても、名前の変更は、F2ではできない。

この設定を変える点が結構ポイントで、Winでは、片仮名、ローマ字の大文字・小文字・全角・半角の変換に、F7〜F10を使っていたので、Macでもこのように使いたかった。

そうするためには、fnキーとファンクションキーを押すことになるが、これが面倒なので、上記のように、設定そのものを変えた。

また、MacとWinでは、キーボード(日本語)も違う。

これも、戸惑いの原因の1つ。

Winにはwindowsキーがあり、Macにはcommandキーがある。

Winには半角/全角というキーがあるが、Macにはない。

Macにはスペースバーの左に「英数」、右に「かな」というキーがあり、ここで日本語と英字を切り換える。

で、この、英数・かなキーの二度押しが、超絶便利。

例えば、「apple」と英語で打ちたいところ、「あっpれ」と打ってしまった場合、英数キーを二度押すと、「apple」となる。

日本語のつもりで、「nihonngo」としたときは、かなキーの二度押しで、「にほんご」となる。

また、「意思」としたいところ誤変換で「石」とした場合、「かな」キーを二度押ししたら、変換が再開される。

つまり、文字を消して再入力しなくていいということ。

Winには、PrintScreenがあるが、Macにはない。

Macでは、command+shift+3になる。

また、範囲を指定して画面をキャプチャしたいときは、command+shift+4で、範囲をドラッグする。

WinにはBackspceがあるが、Macにはなく、Macはdeleteとなっている。

WinでのAltキーは、Macではoptionキー。

小さい平仮名・片仮名(ぁ、ぃ、ぅというような文字)を入力するとき、Winなら、lかxキーを使うが、Macはxキーのみ。

私は、Winではlキーを使ってxキーは知らなかったので、Mac移行時でlキーで変換できなかったときは、戸惑った。

そういった違いはあるが、同じ日本語キーボードであれば、MacだろうがWinだろうが、そうは変わらない。

が、これが、USキーボード(アメリカ)になると、キー配列がかなり変わってくる。

違う言語なんだから、当たり前といえば当たり前なのだが。

Macにおける日本語キーボードとUSキーボードに違いは、当然のことながら、USキーボードには、英数・かなキーがない。

なので、英数・かなの二度押しも使えない。

しかし、キーマッピングのアプリがあるので、これを使ってもいい。

enterキーは、日本語の方が大きいので、打ちやすい。

その他、次のような違いがある。

():日本語 shift+8、shift+9 US shift+9、shift+0

@;日本語 アットマークのキーを押す US shift+2

&:日本語 shift+6 US shift+7

私は、Winでは日本語キーボード、MacではUSキーボードを使っている。

USキーボードも使ってみたいな、という理由で。

英数・かなが使えない点については、キーマッピングアプリを使って、スペースバーの左右のcommandキーに、英数・かなを割り当てることで対処している。

MacとWinでも違うのに、それに加えて日本語とUSキーボードを両方を使っているので、Winを使うときは、どうしても慣れているMac感覚で操作してしまい、操作ミスをしてしまうことがある。

OS混在はいいとして、JISとUSキーボードを混在して使うことは、ミスを増やし、イライラすることになるので、あまりいいものではないが、でも、自分としては、これでいいかなと思ふ。

ま、人には勧められませんけど。

iMacの修理

先日、調子の悪かったiMacを修理にだしたところ、今は快調に使えている。

Appleサポートに連絡して修理することになったら、iMacの修理は、Apple正規サービスプロバイダやGenius Barに持ち込むか、Appleの修理センターに送ることになるとのこと。

立川に、Apple正規サービスプロバイダがあったので持ち込もうかと思ったが、iMac27インチは重いしでかいし、移動中に壊れるかもしれないので、これはやめて、送ることとした。

なお、パソコン修理業者への修理も考えたが、やめた。

修理センターに送るときは、日時を指定され、Appleの人が、配送の手配をしてくれる。

業者はヤマト運輸。

指定された日時に、ヤマト運輸の人が、専用のケースを持ってきてくれるので、本体を引き渡す。

もちろん、その前に、バックアップをとっておく。

送料はかからない(たぶん修理費の中に含まれている)。

それで、修理。

修理状況は、Appleのサイトでログインして確認できる。

今回の私の修理の場合、修理を申し込んでから、修理が完了して戻ってくるまで、5日だった。

この前にもいったん修理に出した。

このときは、調べてもおかしいところはなかったとのことで、すぐに戻ってきた。

しかし、その後も、調子が悪かったので、再度修理を依頼した。

これが今回の修理のこと。

修理費用は、最初に修理を依頼したときは保証期間を経過していたので、約5万円かかるとのことだったが、修理をしなかったので、無料とのことだった。

なので、二度目に修理を依頼した時は修理費用がかかるものと思っていたら、前に修理を依頼したときに問題ないと返却されてからの再修理依頼、という事情があったからだろうか、結局無料になって、助かった。

修理報告書が、Appleロゴのついたクリアファイルに入れられていた。

このクリアファイル、非売品らしい。

って、手元に3枚…。

ランチャー

ランチャー

あらかじめ登録しておいたファイルやプログラムをアイコンで一覧表示し、マウスクリックによって簡単に起動できるようにするアプリケーションソフト。(IT用語辞典から引用)

私は、Macで、Alfredというランチャーソフト(無料版)を使っている。

入れておいたらいいよアプリで勧められていたので、入れてみた。

上に、「あらかじめ登録」とあるが、Alfredの場合、登録しておく必要はない。

Alfredを起動するとウインドウが表示される。

起動は、ホットキーを登録できるので、すぐにできる。

表示されたウインドウに、例えば、自分が使いたいファイルや、フォルダや、ソフト等の名前を打ち込んでいくと、一文字打ち込んでいくごとに、それに該当すると思われるファイル等が検索されて表示され、使いたいものが現れたら、それに矢印キーを合わせてreturnキーを押せば(クリックすれば)、それが開く。

例えば、Pagesを使いたいと思ったら、「p」と入力すると、pの文字がついているアプリがいくつか表示されるので、そこにPagesがあれば、矢印キーで合わせて、returnキーを押す。

とか、例えば、p→a→g→e→sと入力していくと、Pagesが表示されるので、出たら、それを開く。

業務で、開きたい文書ファイルがあれば、フォルダを開いていって文書ファイルを見つけて開く、ということはしない。

まずAlfredを起動し、開きたいフォルダ、文書ファイルを入力していって、該当フォルダやファイルを開く、ということをしている。

例えば、成年後見で、甲野太郎さんという人のファイルを開きたい場合(甲野太郎というフォルダを作成し、そこにいろんなファイルを保存している)、Alfredで「甲野太郎」と入力して「甲野太郎」というフォルダがでてきたら、それを開く。

また、アプリの起動、ファイル検索の他、Web検索や、計算も可能。

これが超絶便利。

使わない日はない。

一方、Windowsにもランチャーはあってインストールしてみたものの、Alfredには及ばなかった。

WindowsにもAlfredみたいなランチャーはないかと思って調べたら、ありそうなので、入れてみよう。

ってなわけで、ランチャーアプリを使っていない人は、使ってみるといいですよ。

効率があがりますよ。

仮想デスクトップ

今日から9月。

仮想デスクトップ

1つの物理的なデスクトップに、複数の仮想のデスクトップを作成する機能。

MacOSXに標準で搭載されている機能の1つ(OSX10.5以降に採用されたとのこと)。

デスクトップを複数作成すると、順番に、デスクトップ1、デスクトップ2、デスクトップ3…となるが、例えば、このアプリはデスクトップ1で開く、というような設定ができる。

そして、複数のデスクトップを、用途に応じて切り替えて使う。

これが非常に便利。

1つのデスクトップで複数のアプリを使っていると、ウインドウサイズを調整したり、ウインドウを移動させたり、各アプリを切り替えたり、今はどのアプリを使っているのか分からなくなったりと、煩わしい。

しかし、この仮想デスクトップを利用して複数のデスクトップを作成し、それにアプリを割り当てておけば、そういった調整は必要なく、デスクトップの切り替えは必要だが、その切り替えだけでアプリを切り替えることができ、それぞれのアプリで物理上の広いデスクトップ領域を使えるので、使いやすく、効率もいい。

複数の作業を同時に行っているときに重宝する。

私は、デスクトップを複数作成し、使用するアプリごとに使うデスクトップを割り当てている。

例えば、割当はこんな感じ。

デスクトップ1 ブラウザ

デスクトップ2 Pages、Word、Exel 文書作成ソフトや計算ソフト

デスクトップ3 メールソフト

デスクトップ4 仮想ソフトでWindwos

こうすると、例えば、デスクトップ1でブラウザを使っているときに、書類を作ろうとWordを起動させると、デスクトップ2に切り替わってWordが起動する。

Wordで文書を作成しているときに、Webサイトを見たいなと思ったら、デスクトップ2から1に切り替える。

ただし、この場合、Webサイトを見ながらWordで書類作成をするというわけではないので、そうしたい場合は、ブラウザをデュアルディスプレイのデスクトップにドラッグして移動する。

また、例えば、デスクトップ1と2を入れ替えたりとか、デスクトップ2で開いているアプリをデスクトップ3にドラッグして移動する、ということも可能。

Macの場合、仮想デスクトップは、Mission Control で操作する。

この仮想デスクトップ、Macでは標準搭載されていたが、Windowsでは標準搭載されていなかった。

だが、Win10では標準搭載されたとのこと。

なので、Win10を使っているが、仮想デスクトップは利用していないという方は、是非使ってみてください。

作業効率は上がると思いますよ。

ただし、便利だからといって多くのデスクトップを作ると、逆に不便になると思うので、使用環境に応じてほどほどに。

ブラウザ

今日で8月も終わり。

これで今年も、8ヶ月が経過し、今年も残すところあと4ヶ月。

インターネットブラウザ

インターネットのWebサイトを閲覧するためのソフト。

なお、パソコンのみ。スマホは除く。

Windowsでおなじみの Internet Explorer。Win10からは、Edgeになった。

Macでおなじみの、Safari。

Googleでおなじみの、Google Chrome

その他、Firefox、Opera、Sleipnir等がある。

OSがWindowsのパソコンには、標準でIEが、Win10からはIEに加えてEdgeが入っている。

MacOSには、Safariが入っている。

日本国内の占有率で見ると、一位はChrome、二位はIE、三位はFirefoxとなっているのこと。

これまではIEが一位だったが、最近、ChromeがIEを抜いたのとのこと。

世界的に見ても、Chromeが一位とのこと。

確かに、Chromeは軽くて、拡張機能が豊富なので、使いやすい。

私は、最初に買ったパソコンがWindows95だったので、最初はIEを使っていた。

それから、ネットスケープも使った。

その後、Operaを使い、これがいいな〜と思ったので、ずっとOperaを使っていたが、バージョン12からアップしたら、なんだか使い勝手が悪くなった感じがした。

が、使い続けていた。

Google ChromeやFirefoxもインストールしていたが、あまり使っていなかった。

IEは必要なときだけしか使わなかった。

Macにしてからは、Safariの他、Opera、Chrome、Firefoxを入れた。

Operaを引き続きメインで使っていたが、拡張機能の豊富さから、だんだんとChromeに移行し、Chromeをメインで使うようになった。

SafariやOperaでYoutubeを開きながら、Chromeでネットサーフィンをする、みたいな感じ。

だが、Opera身売りの話が出てから、あまり使わなくなったこともあり、結局、Operaをアンインストールしてしまった。

Firefoxは、OS再インストールのとき、入れなかった。

Mac版のSlepnirは、Chromeの拡張機能が使えないようなので、使っていない。

ネットで見ていたら、Vivaldiというブラウザがあった。

Chromeの拡張機能が使えるということもあり、また、Mac版とWindows版両方あるので、今は、MacでもWindwwosでも、これをメインにして、Sarafiと合わせて使っている。

登記オンライン申請の推奨環境は、WindowsでIE。

ただ、自分の場合は、ソフトを使ってやっているので、IE以外がどうなのか分からない。

が、MacOSのVivaldiで、ログインはできた。

オンライン登記情報の推奨環境は、WindowsdでIEだが、MacOSでもIEでなくても使える。

ブラウザはいくつかあるが、自分の利用環境等で決めていけばいいと思う。

どれがいいかなんて、結局、好み次第。

最近のコメント